Текст книги "Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим". Хлеб сальвадор дали

Сальвадор Дали - Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим

Все чаще в сопровождении Гала я посещал светские ужины, где меня принимали с некоторой опаской, смешанной с восхищением. Я воспользовался этим, чтобы определиться со своим хлебом. Как-то вечером, после концерта у графини де Полиньяк, меня окружила толпа чрезвычайно элегантных женщин, среди которых я чувствовал себя особенно в ударе и упражнялся в жанре разглагольствований. Навязчивая хлебная идея заставила меня возмечтать о создании тайного общества Хлеба, цель которого - систематично кретинизировать сумасшедших. После каждой бутылки шампанского я намечал в тот вечер генеральные линии. Мы были в саду, стояла дивная погода. В небе вспыхивали следы падающих звезд. Мне казалось, я вижу: это душа моих прекрасных подруг, когда они смеются, отражается в их блестящих ожерельях. Улыбки срывались с прелестных капризных уст. Они так не смеялись уже года три. Одни радовались, другие находили меня опасным, третьи изволили улыбаться с некоторым скептицизмом. Эти улыбки, перламутровые веера и драгоценности дышали крепким морским ветром, который я выдерживал, продвигаясь все дальше в иронии и легкомыслии.

Убедившись, что привлек их внимание, я заговорил о "тайном обществе"! Проект мой был наивным, и я это знал. Но не мог не думать о нем. Меня умоляли продолжать: что эта за история с хлебом? что вы изобрели? И смеялись со слегка нездоровым азартом. Я уступил…

- Первое: хлеб пятнадцатиметровой длины. Нет ничего легче, достаточно, чтобы была печь такой величины. Во всем, кроме размера, это абсолютно такой же французский хлеб, как обычно. Второе: поиск безлюдного места, чтобы появление там хлеба было необъяснимым, вот что важнее всего для проекта кретинизации. Итак, я предлагаю сад Пале-Рояль. Ночью туда принесут хлеб две группы фальшивых рабочих - это будут члены тайного общества, они сделают вид, будто пришли чинить канализацию. Хлеб будет завернут в газеты. Члены тайного общества снимут квартиру с выходом в сад Пале-Рояль. Они будут наблюдать за реакцией публики, когда обнаружат хлеб. Действительно, следует предусмотреть последствия подобного акта в таком городе, как Париж. Настанет минута, когда кто-то поймет, что под газетами какой-то хлеб. Он такой огромный, что его осторожно и бережно перевезут в лабораторию префектуры для изучения и анализа. Может, в нем взрывчатка? Нет. Может, он отравлен? Нет. Это какая-то реклама? Нет, тем более не реклама. Возьмутся за дело газеты, алчущие неразгаданных тайн, а издатели пустятся в самые абсурдные споры на пустом месте. Начнут городить безумные гипотезы. Столкнется множество утверждений. В самом деле, маньякодиночка не в силах испечь хлеб и перевезти его в ПалеРояль. Если это безумец, то какую он должен проявить практическую сметку, да еще вовлечь в тайну соучастников. Значит, версия об одиночке или нескольких сумасшедших не имеет серьезных оснований. Очевидно, это загадочный социальный протест. Но чего стоит хлеб-символ, если никто не понимает его смысла? Это не может быть акцией компартии. Что этим можно доказать? Нет, это просто глупость! Никого не убедит и предположение, что речь идет о студенческой шутке. Безалаберность и практическая беспомощность не позволяет даже сюрреалистам сложить печь, способную выпечь пятнадцатиметровый батон. Что уж тогда говорить о студентах? Возможно, подумают о Дали и его обществе, но и тут один шанс из миллиона. Споры будут в разгаре, когда появиться новость: появление двадцатиметрового батона у Версальского дворца. Чтобы объяснить появление второго хлеба, газетчики тут же выдумают тайное общество. Фотографы начнут вынюхивать, когда появиться третий хлеб. Он не замедлит появиться и будет еще длинней. И так далее. Во многих европейских городах в один и тот же день и час появятся хлеба длиной в тридцать метров. На другой день какой-нибудь американский полисмен объявит о находке еще одного французского батона в 40 метров длиной, обнаруженного неизвестными на тротуаре улицы Савой-Плаза рядом с отелем "Сент-Мориц"… Очевидно, что подобные таинственные появления могут многое сделать, их поэтический эффект был бы велик и несомненно мог бы создать атмосферу смуты и никогда не виданной коллективной истерии, систематически разрушая логику разумного мира в пользу иерархической монархии…

Меня слушали легко и внимательно, что так свойственно высокомерным элегантным женщинам. Чуть позже я обнаружил, что все пользуются моей терминологией.

- Моя дорогая, я безумно желаю вас кретинизировать…

- Вот уже два дня я не могу локализовать мой половой инстинкт. А вы?

- Я пошел на концерт Стравинского. Это было прекрасно. Это было навязчиво. Это был позор!

Повсюду я узнавал свои фразы и идеи. Все называли "съедобным" или "несъедобным". Последние картины Брака были "чересчур выспренными". Роскошная фразеология каталонского происхождения, свойственная мне, была заимствована между двух светских сплетен. Однако смысл моей мистификации ускользал от них, как вошь в волосах.

- Давайте посмотрим, Дали, почему хлеб, все время хлеб сейчас?

- Это, - говорил я, - вы должны спросить у паранойального критика, моя дорогая.

Тогда от меня потребовали объяснить мой паранойально-критический метод, о котором я слишком непонятно писал в статьях. Признаюсь сейчас, что тогда я и сам толком не знал, что это такое. Оно "было больше меня", как и многие мои изобретения, и я вник в их значение лишь позднее. Всю свою жизнь я только и слышал: что это такое? что это значит?

Однажды я вынул мякиш из хлебной корки и вложил туда статуэтку Будды, всю покрытую дохлыми блохами. Затем я закрыл отверстие деревянной затычкой, все заделал и сверху записал: "Конское варенье" (название заимствовано у Репе Магритта). Декоратор Жан-Мишель Франк предложил мне два лишних стула в стиле 1900 года. У одного из них я снял сиденье и заменил его шоколадной плиткой. Потом я удлинил одну его ножку дверной ручкой. Другую ножку вставил в пивную кружку. Назвал это неудобный предмет "атмосферным стулом". Все, кто его видел, ощущали себя не в своей тарелке. Что это было?

Затем я пустился на поиски сюрреалистического, иррационального предмета с символическим функционированием в противовес пересказанным снам, автоматическому письму и пр. Сюрреалистический предмет должен был быть абсолютно бесполезным как с практической, так и с рациональной точек зрения. Он должен был максимально материализовать бредовые фантазии ума. Эти предметы соперничали с нужными и практичными с такой силой, что это напоминало схватку двух бойцовых петухов, из которой нормальный предмет чаще всего выбирался без перьев. Парижские квартиры, беззащитные перед сюрреализмом, вскоре наполнились сюрреалистическими предметами, загадочными, на первый взгляд, но их можно было потрогать, ими можно было управлять собственноручно. Все приходили пощупать поднятую из моего колодца мою голую каталонскую истину, когда предмет - это "милосердие".

Популярность сюрреалистических предметов (один из самых типичных сюрреалистических предметов - "Меховый прибор" (1936 год) - чашка и ложка - Мерета Оппенгейма, приобретенный Нью-Иоркским музеем современного искусства.) дискредитировала популярность скучнейших пересказанных снов и автоматического письма. Сюрреалистский предмет создавал необходимость реальности. Больше не хотели - "удивительно рассказано", но - удивительно создано руками. "Никогда не виданное" вскоре стало интересовать лишь сюрреалистов Центральной Европы, японцев и отсталые страны.

Своим предметом я убил первоначальный сюрреализм и вообще современную живопись. Миро сказал: "Хочу убить живопись!" И убил ее с моей помощью - я вероломно нанес ей удар в спину. И все же не думаю, будто Миро понимал, что нашей жертвой станет современная, а не старая живопись - она, как могу вас уверить после того, что увидел коллекцию Меллона, чувствует себя отлично. Увлеченный сюрреалистическими предметами, я написал несколько картин, на первый взгляд, нормальных, вдохновленных случайными фотографиями, которым я добавил немного Месонье. Усталая публика сразу же попалась на удочку, а я сказал себе: "Погоди у меня. Я покажу тебе действительность…"

Этот период вскоре закончился, и у нас с Гала теперь было достаточно денег, чтобы на полтора месяца вернуться в Кадакес. Мое влияние возросло. Критики уже делили сюрреализм на ДО и ПОСЛЕ Дали. Видели и мыслили лишь по Дал и… Расплывающийся фон, клейкое биологическое разложение - это как у Дали. Неожиданный средневековый предмет - это как у Дали. Невероятный фильм с адюльтером арфисток и дирижеров - это как у Дали. Парижский батон больше не был парижским - это был мой хлеб, хлеб Сальвадора, хлеб Дали.

Секрет моего влияния - это то, что оно всегда было тайным. Секрет влияния Гала был, в свою очередь, в том, что оно было вдвойне тайным. Но я знал секрет, как оставаться в тайне. Гала знала секрет, как оставаться скрытой в моей тайне. Иногда похоже было, что мой секрет раскрыт: ошибка! Это был не мой секрет, а тайна Гала! Наша бедность, отсутствие у нас денег также было нашим секретом. Почти всегда у нас не было ни гроша, и мы жили в страхе нищеты. Тем не менее мы знали, что не показывать этого - наша сила. Сострадание в будущем убивает. Сила, - говорила Гала, - внушать не сострадание, а стыд. Мы могли умереть с голоду, и никто никогда не узнал бы об этом. "Genio у figura, hasta la sepulfura", "с голоду помирай, а виду не подавай" - вот каким был наш девиз. Мы были похожи на испанца, которому нечего есть, но, как только пробьет двенадцать, он идет домой и садится за пустой, без хлеба и вина, стол. Он ждет, пока все пообедают. Под палящим солнцем спит пустая площадь. Из всех окон видно, кто уже поел и идет через площадь. Сочтя, что уже пора, человек встает, берет зубочистку и выходит прогуляться на площадь, как ни в чем не бывало ковыряя зубочисткой в зубах.

profilib.net

Читать книгу Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим Сальвадора Дали : онлайн чтение

– Я заметил свет и подумал, а не принести ли вам морского волка? Завтра утром я принесу его вам, свежего-пресвежего. А эти камни я подобрал для госпожи Гала. Я знаю, что она любит всякие чудные камни. Господин Сальвадор, вы слишком много работаете. Позавчера вы тоже легли очень поздно…

И, обращаясь к Гала:

– Господину Сальвадору надо бы прочиститься. Я ему еще вчера говорил. Все эти бессонницы из-за желудка. Надо ему прочиститься раз и навсегда и больше об этом не думать! Небо ясное, как рыбий глаз! Такая луна сулит добрую погоду. Спокойной ночи…

Рыбак ушел, а я посмотрел на Гала и попросил ее:

– Ложись, ради Бога. Тебе до смерти хочется спать. А я попишу еще полчасика.

– Нет, я дождусь тебя. У меня еще тысяча дел, надо все разложить по местам, прежде чем лечь.

Из моего хаоса Гала неустанно ткала полотно Пенелопы. Едва она раскладывала по местам документы и мои заметки, как я снова все приводил в беспорядок в поисках какой-либо совершенно не нужной мне вещицы, что было не более чем внезапным капризом. Почти всегда я оставлял лишнее в Париже по совету Гала, которая отлично знала, что именно понадобится мне для работы. Пробило пять, и луна исчезла со светлого неба. Гала снова раскрыла уложенные и закрытые чемоданы, без лени и без надежды, зная, что мы еще не будем спать. Пока я не спал, не ложилась и она, наблюдая за моей работой еще более напряженно, чем я. Поэтому я нередко пускался на жульничество, извлекая удовольствие из драмы и желая видеть ее страдающей.

– Это ведь твоей кровью я пишу картины, – сказал я ей однажды.

И решил всегда подписывать картины обоими нашими именами. Так три месяца мы прожили в Порт-Льигате, впившись в это Время, как рак желудка и рак горла. Четверть часа мы не могли прожить без ненасытных объятий, пожирающих эту субстанцию. Мы терзали Время, чтобы заставить его думать о нас. От наших поисков не ускользал ни один час. Нас окружали бесплодные, острые, скользкие скалы, голодные кошки, больная прислуга, возбужденные сумасшедшие, разодетый барином и покрытый блохами Рамон, дюжина рыбаков, благородно державшихся на расстоянии в ожидании смертного часа, с ногтями, черными от рыбьих потрохов, с подошвами цвета полыни, твердыми от мозолей. А за долиной, на расстоянии четверти часа ходьбы, в доме, где я провел детство и отрочество, затаилось враждебное непрощение моего отца – это веяние я чувствовал и на расстоянии. Во время прогулок видел издали дом отца, он казался мне кусочком сахара, обмокнутым в деготь.

Порт-Льигат, символ жизни, уединения и аскетичности… Там я научился гранить и оттачивать свой ум, чтобы он стал острым, как секира. Трудная жизнь без украшений и алкоголя, жизнь, озаренная светом вечности… Парижские разглагольствования, городские огни, красоты улицы Мира не выдерживали сравнения с этим глобальным тысячелетним светом, ясным, как чело Минервы. Через два месяца я увидел в Порт-Льигате, как во мне пробуждаются извечные католические основы. Наши души, как и весь пейзаж, купались в рафаэлевском свете. Каждый вечер мы гуляли в моих излюбленных местах.

– Давай углубим колодец на пять метров, – сказал я Гала, – и у нас будет больше воды. Возле колодца посадим два апельсина. А в новолуние отправимся ловить сардин…

Эти планы развлекали нас весь рабочий день. А наши глаза были устремлены к чистейшему небу, огромному и вогнутому, как купол, который ждал, чтобы его расписали фресками в паранойально-критическом духе. О ностальгия по Возрождению, которое знало ответы куполам – небесным и каменным! Что стало в наши дни с куполами религии, эстетики, морали, веками защищавшими человеческую душу, ум и сознание? Сегодня душу, как собаку, выгнали на улицу! Изобрели механические мозги – радио. Что могут нам дать эти проклятые шумы, идущие из Европы или Китая, ползущие как черепаха в сравнении с молниеносными пророчествами Нострадамуса, Парацельса и египетских астрологов! Что могут изменить эти военные сводки, новости, орущие от одного полушария к другому, что они для человека, которому даны уши, чтобы внимать эху битв между небесными ангелами и архангелами? Что значат телевизионные аппараты, когда можешь закрыть глаза, увидеть самые дальние страны и поднять пыль во всех Багдадах своей мечты? Что такое социальное улучшение «образа жизни» для человека, верующего в воскрешение тела? Если взлетает осел, если у фиги вырастают крылья, это. может удивить и развлечь нас на миг – так почему мы должны дивиться брошенному в воздух и летящему автомобилю, будто бы утюг меньше заслуживает полета, чем самолет? Что такое летающая машина, если у человека есть душа для полета?

Наше время погубят нравственный скептицизм и смерть разума! Леность воображения, доверясь механическому послевоенному псевдопрогрессу, поглотила разум, обезоружила его и надругалась над ним. Механическую цивилизацию разрушает война, а создавшие ее массы станут пушечным мясом. Я думаю о вас, молодежь всех наций, вдохновенная и преданная, с лицами спортивных героев, возросшая в атлетических соревнованиях, веселая и возбужденная, о молодые братья по глупости!

– Гала, дай мне руку. Я боюсь упасть. Меня совсем измотала эта прогулка. Как ты думаешь, служанка нашла сардины на ужин? Если завтра будет такая же прекрасная погода, я достану шерстяной спортивный костюм. Чтобы хорошо заснуть сегодня, мы примем снотворное. Завтра мне предстоит сделать кучу вещей, прежде чем наступит такой же час…

Мы вернулись домой. Над нашей крышей поднимался дым. Неспешно варился рыбный суп. Хотелось бы, чтобы в него добавили парочку крабов. Мы шли и шли, обнявшись, охваченные единым желанием заняться любовью. Вдруг меня охватила такая радость, что я даже вздрогнул.

– Боже мой, какое счастье, что ни я, ни ты-не Роден!

Когда я закончил полотно, мы сделали исключение из правил и отправились с рыбаками жарить сардины и отбивные в скалах бухты Креус – там, где кончаются Пиренейские горы. На этих скалах, после долгого созерцания и размышления и родилась «морфологическая эстетика мягкого и твердого», вся вышедшая из средиземноморской готики Гауди. Можно ли поверить, что Гауди, как и я, видел в молодости эти так повлиявшие на меня скалы? В этом для меня материализовался принцип паронойальной метаморфозы, о котором я уже несколько раз говорил в этой книге. Все образы, подсказанные скалами, изменяются по мере того, как вы продвигаетесь или отступаете. Не мной это придумано, но рыбаки давно уже благословили эти мысы, бухты и скалы самыми разными именами: верблюд, паук, воробей, мертвая женщина, львиная голова.

Подгребая и двигаясь вперед, друзья обращали наши внимание на метаморфозы:

– Глядите, господин Сальвадор, сейчас вместо верблюда стал, можно сказать, петух.

На голове верблюда появился гребень, из вытянутой нижней губы образовался клюв. Скалы без конца меняли свои «обличия». В этой вечной маскировке я обнаружил глубокий смысл застенчивости Природы, которую Гераклит выразил загадочной формулировкой: «Природа любит прятаться». Наблюдая за подвижными формами неподвижных скал, я «размышлял над скалами собственных мыслей. Мне хотелось бы, чтобы они, как релятивистика Коста-Брава, менялись при малейшем перемещении в пространстве разума, противоречили друг другу, становились симулянтами, лицемерами, притворщиками и в то же время были конкретными, невыдуманными, лишенными „удивительного неведомого“, измеряемыми, постоянными, физическими, объективными, материальными и твердыми, как гранит. То, к чему я стремился, уже было у софистов Греции, в иезуитских идеях святого Игнатия Лойолы в Испании, в диалектике Гегеля в Германии… У последнего, к сожалению, нет иронии, важного элемента размышления. Больше того, Гегель – это зародыш революции…

Неторопливая, ленивая манера, с которой гребли кадакесские рыбаки, таила спокойствие и пассивность – также разновидности иронии. Я сказал себе: если я хочу вернуться в Париж победителем, мне не надо выходить из своей лодки и отправляться туда прямо на ней, сохраняя на челе отражение порт-льигатского света. Разум, как и вино, трудно транспортировать. Чрезмерные толчки вредят ему. Именно в ритме ленивых весел надо перевезти в спокойные дни редкостные вина традиции. Для человека нет ничего губительнее скоростных современных локомотивов, нет ничего более обескураживающего, чем побить рекорд. Какая сказочная возможность – обогнуть землю за день! Какое бедствие, когда мы можем сделать то же за час или минуту! И, наоборот, какое чудо, если нам сообщат, что трассу Париж-Мадрид мы можем покрыть лишь за триста лет. Ну это уже из романтизма а ля Мелье (Жан Мелье (1664–1729), французский сельский священник, утопический коммунист (прим. пер.). Триста лет – это уж чересчур. Идеальная скорость – это по-прежнему скорость дилижансов, везших Гете и Стендаля в Италию. В те времена еще учитывали расстояние и позволяли разуму делать передышку, внимая пейзажу, формам, состояниям души.

Греби, Сальвадор Дали, греби! Или, вернее, дай грести другим – прекрасным кадакесским рыбакам. Ты знаешь, куда хочешь направиться. И они отвезут тебя туда. Греби, окруженный прекрасными паронойальными рыбаками – с такими Колумб открыл Америку. Пора было возвращаться в Париж. Когда мы приехали, деньги у нас были на исходе, и теперь нужно было заработать «маленькие су», чтобы как можно скорее вернуться в Порт-Льигат. Это будет лишь через тричетыре месяца. Я старался как можно больше радости извлечь из этих последних дней, наполненных грустным привкусом неизбежного отъезда. Уже начинала чувствоваться весна, слабая и едва живая, похожая на неожиданно вернувшуюся осень. На ветках фиги загорелись желтые, как пасхальные свечи, цветы. Бобы стали мягкими. Как-то я приготовил блюдо из этих овощей, так напоминающих крайнюю плоть. У каталонцев есть свой замечательный способ готовить бобы, пальчики оближешь – с салом, очень жирной кровяной колбасой, лавровым листом и небольшим количеством шоколада. Я доел бобы и посмотрел на хлеб: на столе лежал один кусок. Я уже не мог оторвать от него глаз. Взял его, поцеловал, пососал, надкусил. Кусок хлеба. Я изобрел колумбово яйцо: хлеб Сальвадора Дали. В то же время я раскрыл тайну хлеба – он может остаться несъеденным. Насущную вещь, символ питания и святого бытия, я превращу в бесполезную, эстетическую. Я сотворю из хлеба предмет сюрреализма. Что может быть легче, чем аккуратно вырезать с тыльной стороны хлеба два отверстия и вставить в них чернильницы? Что может быть более унизительным и прекрасным, чем видеть, как хлеб постепенно впитывает чернила Пеликана? В этом хлебе-чернильном приборе маленький квадратик, вырезанный в корке, служит вставочкой для перьев. А если хочешь вытирать перья прекрасным, довольно свежим мякишем, ничего не стоит заменять хлеб каждое утро.

Вернувшись в Париж, я выдвинул новый загадочный лозунг: «Хлеб, хлеб и ничего, кроме хлеба». Спрашивали не без юмора, не стал ли я коммунистом? Но уже догадались, что хлеб Дали предназначен не для помощи многодетным семьям. Мой хлеб был сугубо антигуманным. Он символизировал месть роскошного воображения утилитарности практического мира. Это хлеб станет аристократичным, эстетическим, паранойальным, софистским, иезуитским, феноменальным и ошеломительным. Два месяца работы, размышлений, изучений, писаний привели меня накануне отъезда к озарению этим открытием, возможно, незначительным. Ломоть хлеба на моем столе подвел итог разумного опыта за этот период моей жизни. Такова уж моя оригинальность.

Однажды я сказал: «Вот костыль!» и можно было подумать, что это смешная прихоть. А через пять лет начали понимать ее значение. Теперь я говорил: «Вот хлеб!» – и все уловили в этом смысл. Поскольку у меня всегда был дар материально реализовать замысел в сотворении магических предметов, я после размышлений, изучений и вдохновения решил этим заняться.

Через месяц после возвращения в Париж я подписал контракт с Жоржем Келлером и Пьером Колем. В галерее Коля я немного позже выставил картину «Спящий невидимый лев-конь», плод моих созерцаний в бухте Креус. Виконт де Ноайе купил ее, Жан Кокто приобрел «Профанацию причастия», а Андре Бретон – «Вильгельма Телля». Критиков начало волновать мое искусство. Но на самом деле только сюрреалисты и светские люди были задеты за живое. Через некоторое время герцог Фосиньи-Люсенж купил «Башню желания» – эта картина представляла обнаженных мужчину и женщину, застывших в весьма рискованном эротическом объятии рядом с головой льва.

Все чаще в сопровождении Гала я посещал светские ужины, где меня принимали с некоторой опаской, смешанной с восхищением. Я воспользовался этим, чтобы определиться со своим хлебом. Как-то вечером, после концерта у графини де Полиньяк, меня окружила толпа чрезвычайно элегантных женщин, среди которых я чувствовал себя особенно в ударе и упражнялся в жанре разглагольствований. Навязчивая хлебная идея заставила меня возмечтать о создании тайного общества Хлеба, цель которого – систематично кретинизировать сумасшедших. После каждой бутылки шампанского я намечал в тот вечер генеральные линии. Мы были в саду, стояла дивная погода. В небе вспыхивали следы падающих звезд. Мне казалось, я вижу: это душа моих прекрасных подруг, когда они смеются, отражается в их блестящих ожерельях. Улыбки срывались с прелестных капризных уст. Они так не смеялись уже года три. Одни радовались, другие находили меня опасным, третьи изволили улыбаться с некоторым скептицизмом. Эти улыбки, перламутровые веера и драгоценности дышали крепким морским ветром, который я выдерживал, продвигаясь все дальше в иронии и легкомыслии.

Убедившись, что привлек их внимание, я заговорил о «тайном обществе»! Проект мой был наивным, и я это знал. Но не мог не думать о нем. Меня умоляли продолжать: что эта за история с хлебом? что вы изобрели? И смеялись со слегка нездоровым азартом. Я уступил…

– Первое: хлеб пятнадцатиметровой длины. Нет ничего легче, достаточно, чтобы была печь такой величины. Во всем, кроме размера, это абсолютно такой же французский хлеб, как обычно. Второе: поиск безлюдного места, чтобы появление там хлеба было необъяснимым, вот что важнее всего для проекта кретинизации. Итак, я предлагаю сад Пале-Рояль. Ночью туда принесут хлеб две группы фальшивых рабочих – это будут члены тайного общества, они сделают вид, будто пришли чинить канализацию. Хлеб будет завернут в газеты. Члены тайного общества снимут квартиру с выходом в сад Пале-Рояль. Они будут наблюдать за реакцией публики, когда обнаружат хлеб. Действительно, следует предусмотреть последствия подобного акта в таком городе, как Париж. Настанет минута, когда кто-то поймет, что под газетами какой-то хлеб. Он такой огромный, что его осторожно и бережно перевезут в лабораторию префектуры для изучения и анализа. Может, в нем взрывчатка? Нет. Может, он отравлен? Нет. Это какая-то реклама? Нет, тем более не реклама. Возьмутся за дело газеты, алчущие неразгаданных тайн, а издатели пустятся в самые абсурдные споры на пустом месте. Начнут городить безумные гипотезы. Столкнется множество утверждений. В самом деле, маньякодиночка не в силах испечь хлеб и перевезти его в ПалеРояль. Если это безумец, то какую он должен проявить практическую сметку, да еще вовлечь в тайну соучастников. Значит, версия об одиночке или нескольких сумасшедших не имеет серьезных оснований. Очевидно, это загадочный социальный протест. Но чего стоит хлеб-символ, если никто не понимает его смысла? Это не может быть акцией компартии. Что этим можно доказать? Нет, это просто глупость! Никого не убедит и предположение, что речь идет о студенческой шутке. Безалаберность и практическая беспомощность не позволяет даже сюрреалистам сложить печь, способную выпечь пятнадцатиметровый батон. Что уж тогда говорить о студентах? Возможно, подумают о Дали и его обществе, но и тут один шанс из миллиона. Споры будут в разгаре, когда появиться новость: появление двадцатиметрового батона у Версальского дворца. Чтобы объяснить появление второго хлеба, газетчики тут же выдумают тайное общество. Фотографы начнут вынюхивать, когда появиться третий хлеб. Он не замедлит появиться и будет еще длинней. И так далее. Во многих европейских городах в один и тот же день и час появятся хлеба длиной в тридцать метров. На другой день какой-нибудь американский полисмен объявит о находке еще одного французского батона в 40 метров длиной, обнаруженного неизвестными на тротуаре улицы Савой-Плаза рядом с отелем «Сент-Мориц»… Очевидно, что подобные таинственные появления могут многое сделать, их поэтический эффект был бы велик и несомненно мог бы создать атмосферу смуты и никогда не виданной коллективной истерии, систематически разрушая логику разумного мира в пользу иерархической монархии…

Меня слушали легко и внимательно, что так свойственно высокомерным элегантным женщинам. Чуть позже я обнаружил, что все пользуются моей терминологией.

– Моя дорогая, я безумно желаю вас кретинизировать…

– Вот уже два дня я не могу локализовать мой половой инстинкт. А вы?

– Я пошел на концерт Стравинского. Это было прекрасно. Это было навязчиво. Это был позор!

Повсюду я узнавал свои фразы и идеи. Все называли «съедобным» или «несъедобным». Последние картины Брака были «чересчур выспренными». Роскошная фразеология каталонского происхождения, свойственная мне, была заимствована между двух светских сплетен. Однако смысл моей мистификации ускользал от них, как вошь в волосах.

– Давайте посмотрим, Дали, почему хлеб, все время хлеб сейчас?

– Это, – говорил я, – вы должны спросить у паранойального критика, моя дорогая.

Тогда от меня потребовали объяснить мой паранойально-критический метод, о котором я слишком непонятно писал в статьях. Признаюсь сейчас, что тогда я и сам толком не знал, что это такое. Оно «было больше меня», как и многие мои изобретения, и я вник в их значение лишь позднее. Всю свою жизнь я только и слышал: что это такое? что это значит?

Однажды я вынул мякиш из хлебной корки и вложил туда статуэтку Будды, всю покрытую дохлыми блохами. Затем я закрыл отверстие деревянной затычкой, все заделал и сверху записал: «Конское варенье» (название заимствовано у Репе Магритта). Декоратор Жан-Мишель Франк предложил мне два лишних стула в стиле 1900 года. У одного из них я снял сиденье и заменил его шоколадной плиткой. Потом я удлинил одну его ножку дверной ручкой. Другую ножку вставил в пивную кружку. Назвал это неудобный предмет «атмосферным стулом». Все, кто его видел, ощущали себя не в своей тарелке. Что это было?

Затем я пустился на поиски сюрреалистического, иррационального предмета с символическим функционированием в противовес пересказанным снам, автоматическому письму и пр. Сюрреалистический предмет должен был быть абсолютно бесполезным как с практической, так и с рациональной точек зрения. Он должен был максимально материализовать бредовые фантазии ума. Эти предметы соперничали с нужными и практичными с такой силой, что это напоминало схватку двух бойцовых петухов, из которой нормальный предмет чаще всего выбирался без перьев. Парижские квартиры, беззащитные перед сюрреализмом, вскоре наполнились сюрреалистическими предметами, загадочными, на первый взгляд, но их можно было потрогать, ими можно было управлять собственноручно. Все приходили пощупать поднятую из моего колодца мою голую каталонскую истину, когда предмет – это «милосердие».

Популярность сюрреалистических предметов (один из самых типичных сюрреалистических предметов – «Меховый прибор» (1936 год) – чашка и ложка – Мерета Оппенгейма, приобретенный Нью-Иоркским музеем современного искусства.) дискредитировала популярность скучнейших пересказанных снов и автоматического письма. Сюрреалистский предмет создавал необходимость реальности. Больше не хотели – «удивительно рассказано», но – удивительно создано руками. «Никогда не виданное» вскоре стало интересовать лишь сюрреалистов Центральной Европы, японцев и отсталые страны.

Своим предметом я убил первоначальный сюрреализм и вообще современную живопись. Миро сказал: «Хочу убить живопись!» И убил ее с моей помощью – я вероломно нанес ей удар в спину. И все же не думаю, будто Миро понимал, что нашей жертвой станет современная, а не старая живопись – она, как могу вас уверить после того, что увидел коллекцию Меллона, чувствует себя отлично. Увлеченный сюрреалистическими предметами, я написал несколько картин, на первый взгляд, нормальных, вдохновленных случайными фотографиями, которым я добавил немного Месонье. Усталая публика сразу же попалась на удочку, а я сказал себе: «Погоди у меня. Я покажу тебе действительность…»

Этот период вскоре закончился, и у нас с Гала теперь было достаточно денег, чтобы на полтора месяца вернуться в Кадакес. Мое влияние возросло. Критики уже делили сюрреализм на ДО и ПОСЛЕ Дали. Видели и мыслили лишь по Дал и… Расплывающийся фон, клейкое биологическое разложение – это как у Дали. Неожиданный средневековый предмет – это как у Дали. Невероятный фильм с адюльтером арфисток и дирижеров – это как у Дали. Парижский батон больше не был парижским – это был мой хлеб, хлеб Сальвадора, хлеб Дали.

Секрет моего влияния – это то, что оно всегда было тайным. Секрет влияния Гала был, в свою очередь, в том, что оно было вдвойне тайным. Но я знал секрет, как оставаться в тайне. Гала знала секрет, как оставаться скрытой в моей тайне. Иногда похоже было, что мой секрет раскрыт: ошибка! Это был не мой секрет, а тайна Гала! Наша бедность, отсутствие у нас денег также было нашим секретом. Почти всегда у нас не было ни гроша, и мы жили в страхе нищеты. Тем не менее мы знали, что не показывать этого – наша сила. Сострадание в будущем убивает. Сила, – говорила Гала, – внушать не сострадание, а стыд. Мы могли умереть с голоду, и никто никогда не узнал бы об этом. «Genio у figura, hasta la sepulfura», «с голоду помирай, а виду не подавай» – вот каким был наш девиз. Мы были похожи на испанца, которому нечего есть, но, как только пробьет двенадцать, он идет домой и садится за пустой, без хлеба и вина, стол. Он ждет, пока все пообедают. Под палящим солнцем спит пустая площадь. Из всех окон видно, кто уже поел и идет через площадь. Сочтя, что уже пора, человек встает, берет зубочистку и выходит прогуляться на площадь, как ни в чем не бывало ковыряя зубочисткой в зубах.

Как только начинают таять деньги, надо увеличить чаевые, не уподобляясь посредственностям. Лучше лишиться чего-нибудь, чем приспосабливаться. Можно не есть, но нельзя есть плохо. Со времени Малаги я ученик Гала, которая раскрыла мне принципы удовольствия и научила меня реалиям. Она научила меня одеваться, спускаться по лестнице, не падая тридцать шесть раз, не терять денег, есть, не бросая на пол куриные кости, и различать наших врагов. Она была Ангелом Гармонии, пропорции которой возвестили о моем классицизме. Не потеряв лица, я избавился от тиков, которые меня терзали. Я понял свои действия.

Гала не ожесточила меня, как это сделала бы жизнь, но построила вокруг меня скорлупу рака-отшельника, так что с внешней стороны я был как крепость, а внутренне продолжал стареть. Решив написать часы, я написал их мягкими. Это было однажды вечером, я устал, у меня была мигрень – чрезвычайно редкое у меня недомогание. Мы должны были пойти с друзьями в кино, но в последний момент я решил остаться дома. Гала пойдет с ними, а я лягу пораньше. Мы поели очень вкусного сыру, потом я остался один, сидел, облокотившись на стол, и размышляя над тем, как «супермягок» плавленный сыр. Я встал и пошел в мастерскую, чтобы, как обычно, бросить взгляд на свою работу. Картина, которую я собирался писать, представляла пейзаж окрестностей Порт-Льигата, скалы, будто бы озаренные неярким вечерним светом. На первом плане я набросал обрубленный ствол безлистной маслины. Этот пейзаж – основа для полотна с какой-то идеей, но какой? Мне нужно было дивное изображение, но я его не находил. Я отправился выключить свет, а когда вышел, буквально «увидел» решение: две пары мягких часов, одни жалобно свисают с ветки маслины. Несмотря на мигрень, я приготовил палитру и взялся за работу. Через два часа, когда Гала вернулась из кино, картина, которая должна была стать одной из самых знаменитых, была закончена. Я усадил Гала и закрыл ей глаза:

– Раз, два, три… Теперь можешь смотреть!

Я наблюдал за тем, как она разглядывает картину и как отражается на ее лице очаровательное удивление. Так я убедился, что изображение производит эффект, ибо Гала никогда не ошибается.

– Думаешь, через три года вспомнишь эту картину?

– Никто не сможет ее забыть, увидев только раз.

– Тогда пошли спать. У меня так сильно болит голова. Я приму таблетку аспирина. Что показывали в кино? Что-то хорошее?

– Не знаю, не помню.

Этим утром я получил от киностудии письмо с отказом от моей заявки на сценарий, которую я тщательно продумал и которая поистине отражала самые значительные мои мысли. С первых же строк поняв, что речь идет об отрицательном ответе, я не стал читать дальше. Успокоившись после завершения картины, я снова взялся за письмо и прочел, что мои мысли показались этим господам замечательными, но фильм не будет «кассовым», его невозможно будет продать и, главная причина, зрители не любят, когда их потрясают таким непривычным образом.

Через несколько дней некая птица из Америки купила мои мягкие часы, которые я назвал – «Стойкость памяти». У этой птицы были большие черные крылья, как у ангелов Эль Греко. Крылья эти нельзя было увидеть, зато нельзя было не заметить белого полотняного костюма и широкополой панамы. Звалась птица Джулиан Леви – это был человек, который собирался познакомить Соединенные Штаты с моим искусством. Джулиан Леви уверял меня, что считает мое произведение потрясающим, но элитарным и не коммерческим. Ничего, он повесит мою картину у себя дома – для личного удовольствия. «Стойкость памяти» не оправдала таких плохих прогнозов: ее продавали и перепродавали, пока она окончательно не попала в Музей современного искусства, где, несомненно, ее увидело огромное число зрителей. Я часто видел в провинции ее многочисленные копии, сделанные художниками-любителями, которые видели картину только на черно-белых фотографиях и сами придумывали цвета. Она также удостоилась чести привлекать внимание публики в бакалейных и мебельных лавках.

Позже я присутствовал при планировании так называемого комического фильма, где заново приняли большинство моих идей из некогда отвергнутой сценарной заявки. Это было по-идиотски плохо, губительно сделано… «Идеи», конечно, для того и предназначены, чтобы их расточать, но жаль смотреть, как они гибнут в руках рвачей, прежде чем созреет главная идея. Как женщина в «Ляруссе», я дул на цветок моих взрывных мыслей. Я сеял их при любом ветре, но то были семена, пораженные вирусом. Нельзя безнаказанно копировать Сальвадора Дали. Кто осмелится – умрет! Обворованный и мошеннически обобранный, я не чувствовал, как мое влияние с каждым днем восходит в зенит, если взамен не получал денег. После стольких усилий мы с Гала собирались уехать в Порт-Льигат, еле-еле накопив денег на два месяца – полтора в Порт-Льигате и две недели в Париже. С тех пор, как меня изгнали из семейства, отец не переставал меня преследовать и стремился сделать мою жизнь в Кадакесе невыносимой, как будто мое пребывание там было постыдным для него.

Приехав в Порт-Льигат, я написал портрет Гала с двумя котлетами, качавшимися в равновесии на ее плече. Это означало, как я позднее узнал, вместо того, чтобы съесть Гала, я решил съесть пару сырых котлет. И в самом деле, котлеты оказались искупительными жертвами, вернее, подменой жертвы, так же как Авраам предпочел заколоть агнца, а Вильгельм Телль прострелить яблоко. Я написал несколько автопортретов в виде ребенка с сырой котлетой на голове, символически искушая отца съесть котлету раньше, чем сына. В тот день обострились мои жевательные, кишечные и пищеварительные ощущения. Мне хотелось все съесть, и я хотел сконструировать огромный стол из крутых яиц (который можно было бы проглотить), и даже изваяние Венеры Милосской – надо было только разбить ее скорлупу, чтобы найти белок, а потом добраться и до желтка. В то лето меня мучил не только голод, но и жажда. Мне кажется, спиртное, которое я пил в Париже, чтобы справиться с приступами застенчивости, сыграло какую-то роль в этом раздражении желудка, и я почувствовал, как во мне пробуждаются северо-африканские атавизмы, жажда арабов, бросившая их на Испанию и заставившая изобрести тень и фонтан.

Жаждая как арабы, я стал таким же воинственным, как они. Как-то вечером меня пригласили на барселонский праздник осени, чтобы там я проверил на публике свои ораторские таланты. Конференция должна была состояться в барселонском саду Атенеум, интеллектуальном центре города. Я решил напуститься на местных интеллектуалов, которые в то время паслись в каталонском патриотизме и погрязли в филистерстве. Я нарочно пришел на четверть часа позже и вышел к нетерпеливой и перевозбужденной публике. Безо всяких предисловий я сразу же стал петь дифирамбы маркизу де Саду, которому противопоставил как пример позорного интеллектуального упадка Анхеля Гуимеру (Анхель. Гуимера был (это я узнал позднее) создателем общества, где я выступал. Получился такой скандал, что президент вышеназванного общества на следующий же день подал в отставку), умершего несколько лет назад, которого я знал, как самого святого из каталонских сепаратистских писателей.

Едва я сказал: «Эта лоретка, эта огромная волосатая гниль, которая носит имя Анхель Гуимера…», как понял, что моя конференция завершилась. Публика в истерике стала швырять в меня стульями и бросилась штурмовать трибуну. Мне наверняка бы не поздоровилось, если бы не вмешались дежурившие в тот день служители. Усаживая меня в такси, они сказали: «Ну и смельчак же вы!» Думаю, я и в самом деле проявил хладнокровие, но настоящее мужество показали именно служители, которые приняли на себя удары, предназначенные мне.

После этого инцидента меня пригласила группа революционеров, тяготеющая к анархизму:

– У нас, – сказал президент, – вы можете говорить все, что угодно, и чем это будет сильнее, тем лучше.

Я согласился и только попросил, чтобы для меня приготовили большой, как можно длиннее, батон и ремни, чтобы можно было его привязать. В вечер конференции я пришел на несколько минут раньше, чтобы наметить сценарий своего выступления. Мне показали большой хлеб, который мне отлично подходил. Я объяснил, что в определенный момент сделаю знак и скажу: «Принесите его». Два помощника принесут хлеб, возложат его мне на голову и закрепят ремнями, завязав их у меня подмышками. Эту операцию надо было произвести с максимальной серьезностью. Лучше всего, если оба помощника будут мрачны. Я оделся вызывающе элегантно, и мое появление на трибуне было встречено бурей. Свистки заглушали аплодисменты. Кто-то сказал: «Пусть сперва говорит». И я выступил. На сей раз это была не апология маркиза де Сада – я нес самую отборную похабщину, выдавал самые крутые выражения, какие мне когда-либо приходилось произносить. Несомненно, это было первый раз, когда такое кто-то осмелился говорить публично. Я поддерживал естественный и свободный тон, будто бы речь шла о дожде или прекрасной погоде. Аудитории стало дурно – там были нежные, гуманные анархисты, многие из них привели с собой жени дочерей, сказав им: «Сегодня мы славно повеселимся, слушая чудачества Дали, славного мелкобуржуазного идеолога, который заставляет выть таких же, как он». Я продолжал выступать, перемежая ругательства несколькими философскими мыслями о Карле Марксе, материализме и идеализме. Но похабщина все же преобладала, пока какой-то анархист, строгий, худощавый и красивый, как святой Иероним, не встал и не прервал меня, с достоинством заметив, что мы не в борделе и среди публики есть женщины. Я ответил ему, что анархистский центр тем более не церковь и что раз здесь находится моя собственная жена и слушает, что я говорю, их жены тем более могут меня послушать. Воцарилась минутная тишина, но новый поток похабщины, выданной все с той же непосредственностью, больше того, богохульства, заставили зал побагроветь. Мне трудно было различить, что означает эта краска – бешенство или удовольствие. Я считал, что наступил психологически подходящий момент, и махнул рукой помощникам, стоявшим за кулисами. Их неожиданное появление вызвало эффект, которого я не ждал. Пока у меня на голове устанавливали длинный батон, поднялся шум и все превратилось в хаос. Зараженный общей истерией, я стал читать свое знаменитое стихотворение о «смердящем осле». Врач-анархист с белой бородой и красным, как у рака, лицом, вдруг разошелся в настоящем приступе безумия. Понадобился десяток людей, и его с трудом успокоили. Представьте себе эту сцену, в которой занято немало народу… Короче, вечер закончился общей суматохой. Организаторы были довольны. Они сказали мне:

iknigi.net

Символика Дали

Страхи и фетиш гения — символика Дали

Создав свой собственный, сюрреалистичный мир, Дали наполнил его фантасмагоричными существами и мистическими символами. Эти символы, отражающие навязчивые идеи, страхи и объекты фетиша мастера, «переезжают» из одной его работы в другую на протяжении всей творческой жизни.

Символика Дали не случайна (как не случайно все в жизни, по мнению маэстро): интересуясь идеями Фрейда, сюрреалист придумал и использовал символы для того, чтобы подчеркнуть скрытый смысл своих работ. Чаще всего — для обозначения конфликта между «твердой» телесной оболочкой человека и его мягким «текучим» эмоционально-ментальным наполнением.

Символизм Сальвадора Дали в скульптуре Ангелы

Способность этих созданий общаться с Богом волновала Дали. Ангелы для него — символ мистического, возвышенного союза. Чаще всего на картинах мастера они появляются рядом с Гала, которая была для Дали воплощением благородства, чистоты и связи, дарованной небесами.

АНГЕЛ  единственная в мире картина, в которой есть неподвижное присутствие, долгожданная встреча двух существ на фоне пустынного, мрачного, мертвого пейзажа

единственная в мире картина, в которой есть неподвижное присутствие, долгожданная встреча двух существ на фоне пустынного, мрачного, мертвого пейзажа

Во всяком творении гения мы узнаем собственные отвергнутые мысли (Ральф Эмерсон) Сальвадор Дали "Падший ангел" 1951

Сальвадор Дали "Падший ангел" 1951

МУРАВЬИ

Страх перед тленностью жизни возник у Дали еще в детстве, когда он со смесью ужаса и отвращения наблюдал, как муравьи пожирают останки умерших мелких животных. С тех пор и на всю жизнь муравьи стали для художника символом разложения и гнили. Хотя некоторые исследователи связывают муравьев в работах Дали с сильным выражением сексуального желания.

Муравьи 1936 Сальвадор Дали

Сальвадор Дали «на языке аллюзий и символов обозначил сознательную и активную память в виде механических часов и суетящихся в них муравьев, а бессознательную - в виде мягких часов, которые показывают неопределенное время. ПОСТОЯНСТВО ПАМЯТИ изображает, таким образом, колебания между взлетами и падениями в состоянии бодрствования и сна». Его утверждение, что « мягкие часы становятся метафорой гибкости времени» насыщено неопределенностью и отсутствием интриги.Время может двигаться по-разному: либо плавно течь, либо разъедаться коррупцией, которая, по мнению Дали, означала разложение, символизируемое здесь суетой ненасытных муравьев».

ХЛЕБ

Возможно, тот факт, что Сальвадор Дали изображал хлеб на многих работах и использовал для создания сюрреалистических предметов, свидетельствовал о его страхе нищеты и голода.

Дали всегда был большим «поклонником» хлеба. Не случайно он использовал булочки для украшения стен театра-музея в Фигерасе. Хлеб объединил в себе сразу несколько символов. Облик батона напоминает Сальвадору твердый фаллический объект, противопоставляемый «мягкому» времени и уму.

«Ретроспективный бюст женщины»  В 1933 г. С. Дали создал бронзовый бюст с батоном хлеба на голове, муравьями на лице и початками кукурузы в качестве ожерелья. Продан он был за 300 000 евро.

В 1933 г. С. Дали создал бронзовый бюст с батоном хлеба на голове, муравьями на лице и початками кукурузы в качестве ожерелья. Продан он был за 300 000 евро.

Корзина с хлебом

Корзина с хлебом

1926-м году Дали пишет "Хлебную корзинку" - скромный натюрморт, исполненный трепетного почтения к малым голландцам, Вермееру и Веласкесу. На черном фоне белая скомканная салфетка, плетеная соломенная корзинка, пара кусков хлеба. Прописано тонкой кисточкой, никаких новаций, лютая школьная премудрость с примесью маниакальной старательности.

КОСТЫЛИ

Однажды маленький Сальвадор нашел на чердаке старые костыли, и их предназначение произвело на юного гения сильное впечатление. Надолго костыли стали для него воплощением уверенности и невиданного до сих пор высокомерия. Участвуя в создании «Краткого словаря сюрреализма» в 1938 году, Сальвадор Дали писал, что костыли — символ поддержки, без которой некие мягкие структуры не в состоянии держать форму или вертикальное положение.

Одно из откровенных издевательств Дали над коммунистической любовью Андре Бретона и его левыми взглядами. Главный герой по словам самого Дали — это Ленин в кепке с огромным козырьком. В «Дневнике гения» Сальвадор пишет, что младенец — это он сам, орущий «Он хочет меня съесть!». Здесь же имеются и костыли — непременный атрибут творчества Дали, сохранивший свою актуальность на протяжении всей жизни художника. Этими двумя костылями художник подпирает козырёк и одну из ляжек вождя. Это не единственная известная работа на данную тему. Ещё в 1931 году Дали написал «Частичная галлюцинация. Шесть явлений Ленина на рояле».

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

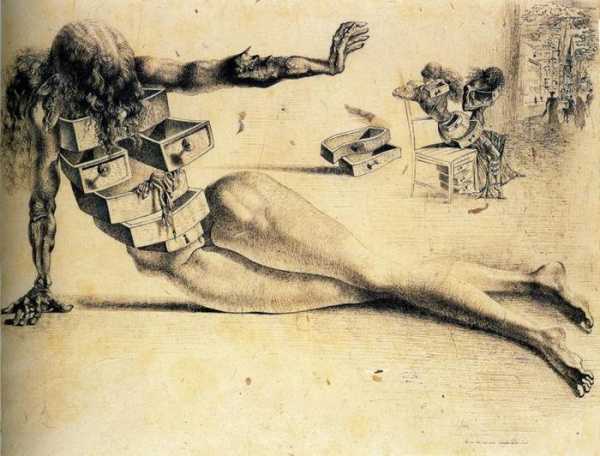

Человеческие тела на многих картинах и объектах Сальвадора Дали имеют открывающиеся ящики, символизирующие память, а также мысли, которые часто хочется спрятать. «Тайники мысли» — понятие, позаимствованное у Фрейда и означающее тайну скрытых желаний.

САЛЬВАДОР ДАЛИ ВЕНЕРА Де МИЛО С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

Венера Милосская с ящиками,1936 Venus de Milo with Drawers Гипс. Высота: 98 см Частная коллекция

ЯЙЦО

Этот символ Дали «нашел» у христиан и немного «доработал». В понимании Дали, яйцо не столько символизирует чистоту и совершенство (как учит христианство), сколько дает намек на прежнюю жизнь и возрождение, символизирует внутриматочное развитие.

“Рождение нового человека” (“Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man”

Сальвадор Дали в яйце. Фото Филиппа Холсмана 1942г

Метаморфозы Нарцисса 1937 Знаешь, Гала (а впрочем, конечно знаешь) это — я. Да, Нарцисс - это я.Суть метаморфозы —в превращении фигуры нарцисса в огромную каменную руку, а головы — в яйцо (или луковицу). Дали использует испанскую поговорку «Луковица в голове проросла», которая обозначала навязчивые идеи и комплексы. Самовлюблённость юноши — и есть подобный комплекс. Золотистая кожа Нарцисса — отсылка из изречению Овидия (чьей поэмой «Метаморфозы», рассказывавшей в том числе о Нарциссе, и была навеяна идея картины): «золотой воск медленно тает и утекает от огня… так тает и утекает любовь».

Знаешь, Гала (а впрочем, конечно знаешь) это — я. Да, Нарцисс - это я.Суть метаморфозы —в превращении фигуры нарцисса в огромную каменную руку, а головы — в яйцо (или луковицу). Дали использует испанскую поговорку «Луковица в голове проросла», которая обозначала навязчивые идеи и комплексы. Самовлюблённость юноши — и есть подобный комплекс. Золотистая кожа Нарцисса — отсылка из изречению Овидия (чьей поэмой «Метаморфозы», рассказывавшей в том числе о Нарциссе, и была навеяна идея картины): «золотой воск медленно тает и утекает от огня… так тает и утекает любовь».

СЛОНЫ

Огромные и величественные слоны, символизирующие доминирование и власть, у Дали всегда опираются на длинные тонкие ноги с большим количеством коленных чашечек. Так художник показывает неустойчивость и ненадежность того, что кажется незыблемым.

В «Искушении святого Антония» (1946) Дали поместил святого в нижний угол. Над ним плывет цепочка слонов, возглавляемая лошадью. Слоны несут на спинах храмы с обнаженными телами. Художник хочет сказать, что искушения находятся между небом и землей. Для Дали секс был сродни мистике. Еще один ключ к пониманию картины лежит в благочинном появлении на облаке испанского Эль Эскориаля, здания, которое для Дали символизировало закон и порядок, достигаемый через слияние духовного и светского.

Лебеди, отражающиеся в виде слонов

ПЕЙЗАЖИ

Чаще всего пейзажи Дали выполнены в реалистичной манере, а их сюжеты напоминают картины эпохи Возрождения. Художник использует пейзажи в качестве фона для своих сюрреалистических коллажей. Это одна из «фирменных» черт Дали — умение совмещать на одном холсте реальные и сюрреальные объекты.

Ландшафт с бабочками.

Ландшафт с бабочками.

МЯГКИЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ ЧАСЫ

Дали говорил, что жидкость — это материальное отражение неделимости пространства и гибкости времени. Однажды после еды, рассматривая кусочек мягкого сыра камамбер, художник нашел идеальный способ выразить изменчивое восприятие человеком времени — мягкие часы. Этот символ сочетает в себе психологический аспект с необыкновенной смысловой выразительностью.

Постоянство памяти (мягкие часы) 1931 Одна из самых известных картин художника. Гала совершенно правильно предсказала, что никто, раз увидев «Постоянство памяти», уже его не забудет. Картина была написана в результате ассоциаций, возникших у Дали при виде плавленого сыра.

Одна из самых известных картин художника. Гала совершенно правильно предсказала, что никто, раз увидев «Постоянство памяти», уже его не забудет. Картина была написана в результате ассоциаций, возникших у Дали при виде плавленого сыра.

МОРСКОЙ ЕЖ

По мнению Дали, морской еж символизирует контраст, который можно наблюдать в человеческом общении и поведении, когда после первого неприятного контакта (подобному контакту с колючей поверхностью ежа) люди начинают узнавать друг в друге приятные черты. В морском еже этому соответствует мягкое тело с нежным мясом, которым так любил лакомиться Дали.

Улитка

Подобно морскому ежу, улитка символизирует контраст между внешней суровостью и жесткостью и мягким внутренним содержимым. Но в дополнение к этому Дали был восхищен очертаниями улитки, изысканной геометрией ее раковины. Во время одной из велосипедных вылазок из дома, Дали увидел на багажнике своего велосипеда улитку и надолго запомнил очарование этого зрелища. Будучи уверенным, что улитка оказалась на велосипеде не случайно, художник сделал ее одним из ключевых символов своего творчества.

subscribe.ru