Закупал ли СССР зерно за границей. Закупка хлеба за границей в ссср

О закупках зерна в СССР

Это не ошибка

Стоит ли придавать серьезное значение «ляпу», «ошибке», «неточности», «использованию непроверенных данных», «неполноте изложения истории»?

Все эти вопросы возникли у моих собеседников в ходе дискуссии по поводу настоятельного представления событий 1963 года как знаковых для втягивания Советского Союза в зависимость от импорта зерна Е.Т.Гайдаром при полном игнорировании необъяснимого перелома, произошедшего в середине 70-х.

Моя безграничная благодарность А.Н.Илларионову, который нашел мои изыскания небезынтересными и собрал воедино мои ответы на эти вопросы.

Результат таков: Масштабы фальсификаций, основанные на постулате перелома 1963 года, в конце концов вырастают до прямого искажения периодизации ("К 1965 году стало очевидно, что в советском народном хозяйстве не всё в порядке. Симптомом был переход от положения крупного нетто-экспортера зерна, которым долгие десятилетия была Россия, к положению нетто-импортера". - Е.Гайдар, А.Чубайс, Развилки новейшей истории России, с.22-23).

Поскольку "Развилки" - это, по сути, дайжест книги "Гибель империи", пронизанной идеей главенствующей роли зерна и хлеба в советской истории (катастрофически закончившейся из-за нехватки валюты ввиду необходимости закупать зерно за рубежом), можно предположить, что отнесение начала зависимости СССР от импортного зерна на середину 60-х лет вместо середины 70-х было для автора принципиально важным.

Так, что же произошло в середине 70-х?

Международный совет по зерну (МСЗ) в своей исторической справке публикует такую формулировку незаурядной ситуации тех лет:

«Крупные и неожиданные закупки зерна, произведенные СССР в середине 1970-х годов, привели к снижению мировых его запасов до исключительно низкого уровня и стремительному повышению цен».

Вспомним, что Егор Тимурович обращал внимание читателей на слова Н.С.Хрущева о том, как в мире реагировали в 1963 году на выход СССР с запросом об импорте : «Это сразу создало ажиотаж на международном зерновом рынке». (Здесь и далее курсивом – цитаты из книги «Гибель империи»).

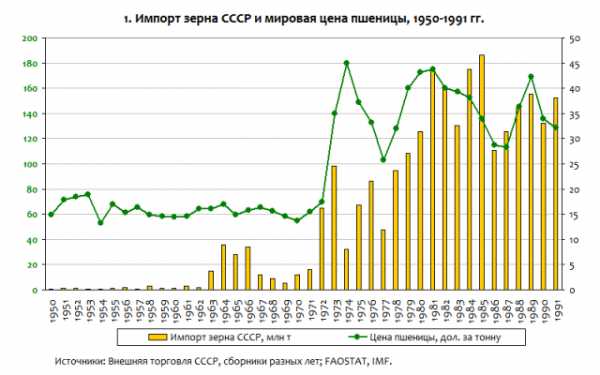

В действительности, объемы закупок Советского Союза середины 60-х не отразились в мировой цене пшеницы (рис. 1). Страна продолжала оставаться в те годы крупным экспортером зерна, несмотря на то, что в 1964-1966 сальдо торговли зерном было отрицательным.

Почему же закупки зерна СССР в 70-х так потрясли мировой рынок? К сожалению из книги Гибель империи невозможно узнать причину произошедшего, поскольку в ней не сказано даже и о том что сам факт внезапных крупных объемов советских закупок был далеко не тривиален, и тем более – ничего об их воздействии на мировую конъюнктуру.

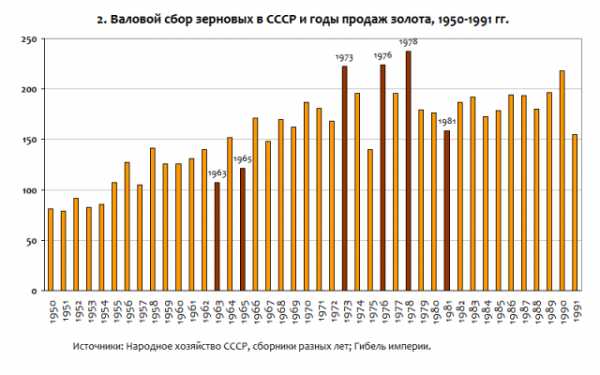

Есть лишь описание ситуации, которую автор представляет как типичную: «Продажа золота – важнейший способ, позволяющий регулировать проблемы, порождаемые низкими урожаями. Об этом свидетельствует резкое увеличение поставок золота за рубеж в 1973, 1976, 1978, 1981 годах. Повышение цен на золото после краха Бреттон-Вудских соглашений в начале 1970-х годов помогло Советскому Союзу финансировать закупки зерна. Однако и на фоне выросших цен на золото с 1974–1975 годов на международных финансовых рынках СССР становится нетто-должником. В объеме взятых кредитов высокую долю составляют краткосрочные – до одного года. В 1975 году плохой урожай вновь заставил СССР увеличить импорт зерна.»

Мы уже отмечали, как подробно рассмотрел Гайдар первый выход СССР на мировой рынок, приведший на три года к отрицательному сальдо торговли зерном в 1964-1966 гг. (суммарно за эти 3 года 11,8 млн т).

1963 год включен в книгу и как пример для понимания нараставшей проблемы: «Потребление зерна продолжает превышать его закупки, резервы сокращаются. В 1960 г. заготовки зерна в стране, его расход и госрезерв составляли соответственно 46,7, 50,0 и 10,2 млн т, в 1963 г. – 44,8, 51,2 и 6,3 млн т,» - это единственное место в книге, когда Гайдар называет значения государственных резервов зерна.

В описании этого же периода включены цифры по объемам продаж золота, необходимых на закупку зерна в 1963 году (объяснение – «низкий урожай, резкое сокращение государственных резервов») – 372,2 тонны золота – более трети золотого запаса. А дальше просто: «В последующие годы становится ясно, что закупки зерна за границей – данность,» - и в 1965 году на закупки продовольствия направлено еще 335,3 тонны золота.

По 70-м годам такой детальной проработки и точных цифр нет. Автор ограничивается формулировкой, увязывающей возрастающие покупки с неурожаями: «В конце 1960-х – начале 1980-х годов советское руководство использует продажу золота лишь в годы неурожаев, когда потребность в импорте зерна увеличивается.»

Если на графике, где представлен валовой сбор зерновых (рис.2), отметить годы крупных продаж золота Советским Союзом, названные Е.Т.Гайдаром в книге «Гибель империи», пожалуй, можно лучше понять, почему закупки 70-х шокировали мировой рынок зерна.

1963 и 1965 – годы неурожайные. Поскольку ситуация участникам рынка ясна, с ценами ничего не происходит.

Но если после оказавшейся не столь значительной засухи 1972 года, когда, тем не менее, СССР осуществил закупки, превышающие суммарные за предыдущие 5 (!) лет, приходит фантастически урожайный 1973-й, а закупки увеличиваются в 1,5 раза!? Цены взвиваются.

А сюрпризы продолжаются: вслед за таким-то урожаем жди недорода, но не тут-то было – показатель 1974 года выше всех предыдущих за исключением только прошлого года. Но Советский Союз при этом продолжает закупать! – Да, в три с лишним раза меньше, чем накануне, но это же 8 млн тонн.

1975. Может быть, мир вздохнет спокойно? – В СССР засуха, но разве это проблема после трех лет агрессивных закупок (было приобретено 48,8 млн т)! Нет, не вздохнет. Закупки увеличиваются вдвое по сравнению с предыдущим годом.

1976. Новый рекорд валового сбора в стране. А что с импортом? – 21,6 млн т. И цены – там, где надлежит быть в такой ситуации.

1977. Неудачным его можно назвать только после двух скачков (1973 и 1976 годов). Но, видимо, мир устал жить в страхе, поэтому при почти 12 млн т импорта цена пошла на снижение.

1978. Урожай привычно рекордный, закупки за рубежом – 23,6 млн т.

И на этом все. Рекорды урожаев закончились, а цены остались. Вернее, снова пошли в гору.

«Однако и на фоне выросших цен на золото с 1974–1975 годов на международных финансовых рынках СССР становится нетто-должником.»

Значит, надо экономить?

Видимо, да. Например, на партнерах.

Продолжение здесь.

ilya-shpankov.livejournal.com

Как СССР у буржуев зерно закупал: antisovetsky

Первоначально зерно закупалось в основном за золото, что было крайне расточительно для экономики. Но с резким ростом мировых цен на нефть в 70-е гг в купе с ростом нефтедобычи в СССР появился стабильный источник валюты. В послевоенный период в СССР произошёл огромный рост ее добычи — с 20 до 400 млн т к 1972 году. Цена же во время Нефтяного Кризиса 1973 года выросла с 3 до 5 долларов за баррель, а в 1974 году до 12. Страна, всегда испытывавшая проблемы с продовольствием и пережившая три массовых голода 1921, 1933, 1947 гг, фактически спасалась от новых голодных эксцессов "черным золотом".С июля 1972 г. СССР впал в сильнейшую зависимость от ввоза зерновых из США. Более того: США к середине 70-х гг. получили беспрецедентное право: контролировать на советской территории ход ежегодной зерновой страды и ее результаты. А цены на ввозимую американцами советскую нефть, в порядке взаимообмена, были заниженными. Кстати, и сегодня российская нефть на мировом рынке на 10, а то и на 15 процентов дешевле ее зарубежных аналогов.

Такая ситуация была обусловлена не только последствиями небезызвестных хрущевских «новаций» в сельском хозяйстве (целинная и кукурузная кампании, продажа МТС колхозам, ликвидация травопольных севооборотов и чистых паров, «консервация» почвозащитных лесопосадок). Ведь и после отставки Н.С. Хрущева политика руководства страны осталась прежней, то есть продолжалось экстенсивное развитие земледелия и животноводства, что предполагало, например, ликвидацию так называемых «неперспективных деревень»; повсеместное осушение болот и вырубку лесов для рекордного расширения сельхозплощадей; быстрое истощение почв из-за опять-таки рекордной их подпитки химудобрениями и т.п.

«Голос Америки» сообщал: «В 1963 году США начали поставки зерна в СССР. Советский Союз впервые был вынужден закупить за границей 12 млн. тонн зерна в связи с тем, что эффективность освоенных целинных почв в Казахстане ежегодно падала. Выведение из оборота около трети поднятой целины свидетельствовало о том, что экстенсивные методы развития не работают. Если в 1954-1958 годах средняя урожайность пшеницы в СССР составляла 7,3 центнера с гектара, то к 1962 году она снизилась до 6,1 ц/га. В 1964 году из импортного зерна выпекалась каждая третья буханка хлеба…».

«Голос Америки» сообщал: «В 1963 году США начали поставки зерна в СССР. Советский Союз впервые был вынужден закупить за границей 12 млн. тонн зерна в связи с тем, что эффективность освоенных целинных почв в Казахстане ежегодно падала. Выведение из оборота около трети поднятой целины свидетельствовало о том, что экстенсивные методы развития не работают. Если в 1954-1958 годах средняя урожайность пшеницы в СССР составляла 7,3 центнера с гектара, то к 1962 году она снизилась до 6,1 ц/га. В 1964 году из импортного зерна выпекалась каждая третья буханка хлеба…».В 1959 г., в период завершения освоения целины, в Сокольниках прошла первая в СССР национальная выставка США, которую посетил Н.С. Хрущев. По данным американской делегации, «достижения американской экономики вкупе с неудачами освоения целины произвели сильное, удручающее впечатление на советского лидера».

Однако СССР, по официальным его заявлениям и публикациям в «Правде» и «Сельской жизни», покупал зерно вовсе не из-за его недостатка, а якобы для того, чтобы «производить больше молока и мяса для улучшения питания советских людей».

Тем временем ситуация ухудшалась…

Итак, июнь 1972 г.: в СССР, по данным минсельхоза США, ожидается катастрофически низкий урожай зерновых. Особенно пшеницы. Уже в первой декаде июля 1972 г. делегация советского «Экспортхлеба» буквально за неделю провела успешные переговоры о закупке зерновых с шестью американскими компаниями – так называемой «Большой шестеркой». Были законтрактованы почти 8 млн. тонн – то был рекордный уровень ежегодного советского зерноимпорта за 1945 – 1972 гг.

Кстати, визит советской делегации был намеренно приурочен ко Дню независимости США – 4 июля, что психологически помогло переговорам. И уже 8 июля 1972 г. президент Ричард Никсон заявил, без уточнения деталей, что «СССР закупит у США крупнейшую в истории партию зерна».

Когда руководящие товарищи из «Экспортхлеба» доложили в Политбюро ЦК КПСС об успешно выполненной миссии, они тут же получили новое задание: прикупить еще зерна в США. И уже в августе та же делегация вернулась в Штаты, законтрактовав еще около 11 млн. тонн. Взамен СССР понизил «на неопределенный срок» экспортные цены на свою нефть для США и Канады на 12-15 процентов.

За 1973-1975 гг., по данным официальной статистики, советские зернозакупки на Западе превысили в целом 55 млн. тонн, но, как и в 60-х – начале 70-х, доля импорта из США превышала 55 процентов (та же продукция закупалась в Канаде, Австралии, Аргентине, Франции). В то же время в 1975 г. американские юристы обвинили «Большую шестерку» в том, что в экспортных партиях растет доля подмоченных зерновых и даже песка и разной шелухи для «достижения» контрактного объема. А для сокрытия этих фактов компании якобы подкупают американских и иностранных проверяющих. Но это дело было спущено на тормозах. По ряду данных, из-за того, что советские инспекторы отказались свидетельствовать против этих компаний…

Весной 1975-го президент США Джеральд Форд заявил, что вскоре будет подписан долгосрочный взаимовыгодный договор с Москвой о поставках зерна. 20 октября 1975 г. такой договор был подписан, сроком на 5 лет.

Весной 1975-го президент США Джеральд Форд заявил, что вскоре будет подписан долгосрочный взаимовыгодный договор с Москвой о поставках зерна. 20 октября 1975 г. такой договор был подписан, сроком на 5 лет.Согласно этому документу, СССР обязался ежегодно закупать в США 6 млн. тонн зерна на сумму около 1 млрд. долларов. Причем СССР имел право увеличивать годовой объем закупок на 2 млн. тонн без дополнительных согласований с администрацией США.

Но уже в 1977 г. ситуация изменилась в худшую для Москвы сторону. Ибо в рамках специального соглашения экспертам из США дозволялось в СССР… инспектировать площади под зерновыми, а цэрэушным спутникам – мониторить эти площади (!). Таким образом, руководство СССР, вольно или невольно, добровольно пошло на беспрецедентное ущемление государственного суверенитета…

Эти «новшества» были связаны с усугублением зернового, а точнее – общепродовольственного кризиса в СССР. О переживаемых страной трудностях упомянул сам Брежнев в своем выступлении 7 ноября 1977 г., сообщив о планируемом импорте зерна в 20 – 25 млн. тонн. А затем, в конце 1977-го советская делегация закупила 15 млн. тонн зерновых, опять-таки в США.

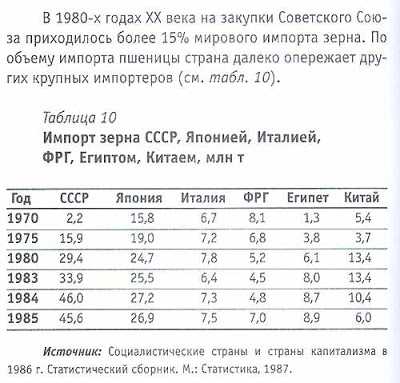

За 1978 – 1979 гг. советские закупки зерна в Соединенных Штатах составили около 16 млн. тонн, но уже в январе 1980-го США ввели эмбарго на эти поставки по причине ввода войск СССР в Афганистан. Однако Москва продолжала покупать данную продукцию через фирмы Канады, Сингапура, Гонконга, Австралии, Аргентины, Скандинавии. Причем советский импорт зерновых возрос в 80-х гг., по официальным советским данным, более чем вдвое. Если проследить динамику закупок, то в 1982 г. объем импорта зерна составил 29,4, в 1983 г. – 33.9, в 1984 г. – 46,0, в 1985 г. – 45,6, в 1986 г. – 26,8, в 1987 г. – 30,4, в 1988 г. – 35,0, в 1989 г. – 37,0 млн. тонн. При этом в процентном отношении почти половина всех импортных поставок приходилась на долю все тех же Соединенных Штатов.

Понятно, что СССР ввиду растущей зерновой зависимости от США становился менее активным во внешнеполитическом плане и, соответственно, вынужден был все в большей степени считаться с интересами Вашингтона и Запада в целом.

Что проявилось, например, в ходе британско-аргентинской войны из-за Фолклендов (1982 г.), в советской «информационной» реакции на визиты правительственных делегаций полпотовской Камбоджи в Румынию и Югославию (1977 – 1978 гг.), в реакции на уничтожение израильскими ВВС ядерного центра вблизи Багдада (1981 г.), а также в ходе израильской, затем натовской интервенции в Ливане (1982 –1983 гг.). Напомним, что, к примеру, советский ультиматум 1958 г. предотвратил агрессию Турции и НАТО против Сирии…

Когда недоставало инвалюты, Советский Союз вынужден был тратить свой золотой запас для оплаты зернового и мясного импорта. По оценкам американских и других зарубежных источников, на ввоз зерновых и мяса СССР за 1960-е – первую половину 1980-х израсходовал свыше 900 тонн золота из госзапаса. В среднем за год это составляло 12, а то и 15 процентов данного запаса. Понятно, что золотой запас страны ежегодно пополнялся, в том числе за счет золотодобычи. Тем не менее, если на 1 января 1953 г. он достигал почти 2100 тонн, то к 1 января 1985 г. он уже был меньше 700 тонн, а на 1 января 1992-го – составлял только 480 тонн (см., например, Chadwick М, Long D... Nissanke М. Soviet Oil Exports: Trade Adjustments. Refining Constraints and Market Behaviour. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 1987; Gold and Soviet trade: CIA. Wash. 1988).

Примечательно и то, как тогдашняя советская пропаганда разъясняла полезность зернового импорта именно из США. Так, в книге А.В. Куницына «Экономические отношения стран СЭВ с США» (М.: Наука, 1982, с. 61-62) на полном серьезе говорилось: «...Приобретая кормовое зерно и другую сельскохозяйственную продукцию в США, страны СЭВ используют преимущества международного разделения труда, связанные как с природно-климатическими, погодными условиями, так и с технико-экономическими факторами производства и распределения. Например, Советскому Союзу экономически целесообразнее ввозить зерно на Дальний Восток из США и других стран, чем транспортировать его на громадные расстояния по железной дороге с Украины или Казахстана» (но расстояние от советского Дальнего Востока, по крайней мере, до Казахстана намного меньше расстояния от этого региона РСФСР до тихоокеанского побережья США! – А.Л.). И далее: «Дополнительные закупки американской сельскохозяйственной продукции помогли нашей стране ослабить негативные последствия крайне неблагоприятных погодных условий отдельных лет. Среди стран СЭВ СССР остается основным покупателем зерна из США (73% совокупного зерноимпорта стран СЭВ из Соединенных Штатов). В 1975 – 1979 годах зерновые составляли 60% советского импорта из США...».

В том же издании приведено своего рода дополнительное оправдание такой политики: «...Как отмечает советский экономист М. Максимова (см. «СССР и международное экономическое сотрудничество». М.: Мысль, 1977), закупки нашей страной за рубежом продовольствия помогли избежать перебоев в снабжении населения продуктами питания, возможных из-за трудных условий засухи, в которых оказался ряд крупных сельскохозяйственных районов СССР в эти годы...».

Отметим, что Австралия, Аргентина, Канада предлагали СССР примерно те же объемы зерновых по ценам, ниже американских. Причем Австралия и Аргентина предлагали, в отличие от США, и бартерную оплату. Точнее – частичную оплату этих поставок советскими товарами. Однако такие сделки были почему-то мизерными, и, соответственно, проамериканский баланс зернопоставок в СССР не менялся…

Отметим и то, что с середины 1970-х начался и стал быстро расти – вплоть до распада СССР и позже – импорт говядины и продуктов птицеводства из США. Правда, до 80 процентов этих поставок до 1986 – 1987 гг. получали советская мясопереработка и… сеть «Берёзок» – магазинов валютно-чековой торговли в СССР. Это вполне объяснимо. С одной стороны, чуть ли не ежедневные советские «рекорды» в области животноводства. А с другой – этикетки на мясопродуктах «Made in USA». Разве такое сочетание можно было допустить в магазинах массовой торговли?

Словом, сельскохозяйственная политика советского руководства в 60-х – 80-х гг. привела к системному кризису сельского хозяйства и пищевых отраслей. Что, в свою очередь, упрочило зависимость страны от США и значительно повлияло на внутриполитическую ситуацию в стране.

В репортажах того же «Голоса Америки» еще в конце 70-х гг., сообщалось, в частности, что «всё больше магазинов в районах центральных областей России (Центрально-Европейский экономический регион РСФСР. –А. Л.) сидят на «голодном пайке». Перебои с хлебом, мясом, молоком и другими продуктами стали нормой». Отмечалось также, что «качественных продуктов питания в этих и ряде других районов становится меньше, и люди оттуда вынуждены «штурмовать» магазины Москвы, Ленинграда, областных центров. Но в изобилии советские продукты имеются на так называемых «колхозных» рынках, однако их цены даже многим горожанам не по карману…».

По убеждению костромского экономиста-аграрника Сергея Довтенко, «с 1960-х, в связи с сселением деревень, в российском Нечерноземье возобладала ориентация на крупные сельские поселения городского типа. Но она противоречила традиционному сельхозпроизводству, которое - при запредельных пространствах и неразвитости инфраструктуры в новых поселениях, в том числе бытовой, - фактически самоликвидировалось. А с 1970-х гг. политика ликвидации "лишних" деревень стала более активной, с неизбежным социально-экономическим и экологическим ущербом для всей РСФСР. Все эти и схожие проблемы перешли в нынешнюю Россию, которые при нынешней агро- и земельной, да и общеэкономической политике властей не могут быть решены».

antisovetsky.livejournal.com

Закупал ли СССР зерно за границей

До революции Российская империя была крупнейшим в Европе экспортёром зерна. Во время голода 1921-1922 годов, вызванного гражданской войной и разрухой, советское руководство предприняло первые закупки зерна за границей. Платить приходилось золотом.

Во многом, ради этого (точнее, под этим предлогом) в 1922 году была проведена кампания по изъятию церковных ценностей.

Более-менее ликвидировав голод, советские руководители стали налаживать хлебный экспорт. В годы коллективизации, несмотря на массовый голод, объёмы экспорта зерна из СССР даже увеличились (что и стало одной из причин голода), так как Сталину требовалось больше денег на проведение индустриализации (для этого, собственно, и проводилась коллективизация).

За средства, вырученные от продажи хлеба за границу, там же, за границею, закупалось техническое оборудование для новых фабрик и заводов.

В годы Великой Отечественной войны СССР потерял огромное количество посевных площадей. Территории, к концу 1942 года оккупированные Германией и её союзниками, до войны давали 38% советского производства зерновых. Поэтому одной из важнейших статей поставок США и стран Британского Содружества в СССР стало продовольствие.

Наряду с зерном и мукой СССР получал в больших количествах тушёнку, масло, сою и другие продукты. Особенно значительную роль эти поставки играли в 1943-1945 годов, когда последние довоенные запасы были съедены, а обрабатывать земли на освобождённых территориях было нечем и некем.

По состоянию на 1 января 1945 года из США в СССР по ленд-лизу было поставлено: муки (кукурузной, пшеничной и ржаной) – 510,7 тыс тонн, пшеницы зерновой – 49,5 тыс тонн, риса – 52,6 тыс тонн, овса – 8 тыс тонн, ячменя – 5,3 тыс тонн.

Хлеб шёл не только из США, но и из других союзных стран. Так, Канада поставила в СССР 182 тыс тонны пшеницы. Всего за весь период действия соглашений по ленд-лизу до осени 1945 года в СССР было поставлено 1 млн 44 тыс тонн зерна и муки различных хлебных злаков.

Общий объём продовольственных поставок в СССР за время Великой Отечественной войны оценивается минимум в 3,9 млн тонн. Кроме того, союзники по антифашистской коалиции поставили в СССР 34 тыс. тонн различных семян, сыгравших важную роль в восстановлении советского сельского хозяйства после войны.

Было бы, возможно, не совсем правильно называть поставки продуктов питания в рамках ленд-лиза «закупками», «импортом». Дело в том, что всё съеденное рассматривалось наравне с израсходованными в боях поставленными боеприпасами и потерянным там же ленд-лизовским вооружением. То есть оно никакой оплате не подлежало и в долги по ленд-лизу не зачитывалось.

После войны СССР не мог сразу прокормить своё население. Ещё в Ялте Сталин договорился с Рузвельтом о предоставлении Соединёнными Штатами Советскому Союзу кредита на сумму 10 млрд долларов для закупки продовольствия.

Пришедший на смену Рузвельту неприязненно настроенный к СССР Трумен сократил размеры кредита в 10 раз, и 15 октября 1945 года соглашение о предоставлении СССР кредита на сумму 1 млрд долларов было подписано.

В 1947 году США приостановили действие соглашения из-за ухудшившихся отношений с СССР. За время его действия СССР успел получить товаров на сумму 240 млн долларов.

Для осуществления своих внешнеполитических целей Сталин в 1946 году возобновил экспорт зерна из СССР. Он осуществлялся не только в восточноевропейские страны «народной демократии» и Китай, но и в страны Западной Европы, в Индию и даже в Бразилию.

Экспорт советского зерна ежегодно рос и составил в 1952 году 4,5 млн тонн. Зерно было главной статьёй советского экспорта – 21,4% в 1946 году, 12,1% в 1950-м в стоимостном выражении. После смерти Сталина экспорт зерна все 50-е годы поддерживался на уровне 8% от общей стоимости всего экспорта из СССР. При этом происходила переориентация экспорта на соцстраны.

Во многом для того, чтобы не снижать экспорт зерна, послесталинское руководство СССР во главе с Маленковым и Хрущёвым в 1954 году предприняло кампанию по освоению «целинных и залежных земель» на севере Казахстана и юге Западной Сибири.

Спустя девять лет, в 1963 году, она обернулась крахом. Экстенсивное земледелие в условиях засушливой степи быстро привело к деградации тонкого плодородного слоя почвы, неурожаю, гибели посевных площадей и развитию «чёрных бурь» (совершенно такое же явление имело место на Дальнем Западе США ещё в конце XIX века – там его прозвали «пыльным котлом»).

СССР снова встал перед угрозой голода. Кроме того, по подписанным ранее соглашениям, СССР должен был продолжать поставки зерна своим союзникам. В этих условиях руководство КПСС было вынуждено пойти на закупки зерна у своего противника – США.

В 1963 году СССР закупил у США 10,4 млн. тонн и 2,1 млн. тонн муки. Часть закупок не расходовалась на внутреннее потребление, а вынужденно пошла на реэкспорт. Острота кризиса временно была снята, и в 1964 году экспорт зерна из СССР снова превысил его импорт. Но в 1965 году, уже при Брежневе, повторилась прежняя ситуация. Из нового кризиса вышли закупкой ещё 9 млн. тонн зерна, и снова восстановился привычный баланс.

Хронической зависимость СССР от импорта продовольствия стала с 1972 года. В том году из СССР был экспортирован всего 1 млн тонн зерна, а импортировано – 23 млн тонн. Особенно переломными стали в этом отношении 1975 и 1979 годах, когда хлебный экспорт упал практически до нуля, в то же время было закуплено соответственно 27 млн. (по другим данным – 22 млн.) и 31 млн тонн зерна.

В 1980 году импорт составил, в валовом выражении, 43 млн тонн. И, наконец, самым «чёрным» выдался 1985 год, когда пришлось закупить 47 млн (45,6 млн. по другим данным) тонн зерна. Во многом, именно такая сильная продовольственная зависимость СССР стала одним из побудительных мотивов советского руководства к объявлению политики Перестройки.

Следует при этом отметить, что и в более ранние, например, 1950-е годы, когда СССР преимущественно экспортировал зерно, существовал и его стабильный импорт в размере 1-2 млн тонн в год. Это были закупки высококачественных сортов пшеницы, которые не выращивались в СССР, в том числе закупки сортовых семян для последующего разведения в СССР. Таким образом, можно утверждать, что СССР всегда, за исключением коротких периодов, закупал зерно за границей.

Читайте также:

cyrillitsa.ru

О закупках продовольствия в СССР и РФ

Госпропаганде, промывая людям мозги, нужно что-то вкладывать взамен, в данном же случае, начисто вымыв струёй отбеливателя содержимое голов, вложить туда что-то взамен то ли позабыли, то ли не смогли. Скорее же, просто самонадеянно посчитали, что "и так сойдёт". Но сходит плохо.Критиканы, засунув голову в песок, выставляют напоказ гузку, бедняги, например, не знают, что США фактически не экспортируют автомобилей (чукча не читатель, чукча писатель) и что Мексика и Канада не только производят гораздо больше автомобилей, чем РФ, но ещё и умудряются входить в число ведущих экспортёров продукции "автопрома". Удаётся им это, наверное, потому, что суровые канадцы и весёлые мексиканцы поставляют на внешний рынок не "Лады", но эта мысль доморощенным патриотам вряд ли по плечу.

Необыкновенное оживление вызвал тот факт, что по количеству принимаемых и отправляемых контейнеров в числе ведущих оказалась Северная Корея. Между тем объясняется это чрезвычайно просто - китайские порты не справляются с грузооборотом и Китай вынужден не только часть завозимого сырья и комплектующих, но и вывоз готовой продукции осуществлять через Северную Корею. И делать ему это тем легче, что в Северной Корее очень хорошо обстоит дело с железнодорожной сетью. Немаловажно тут и то, что самой Северной Корее служить перевалочным пунктом для Китая выгодно не только в денежном смысле, но ещё и в смысле политическом. Так что составителям атласа по чести нужно было бы и КНДР закрасить в жёлтый цвет, сделав Китай ещё больше.

Ну и не могу обойти молчанием в который уже раз пущенный в ход пропагандистский перл - "однако СССР закупал зерно в США и Канаде, а Россия - наоборот, его экспортирует. Вы не находите, что это парадокс?"

Ребята, дорогие, я, конечно же, вижу в написанном вами парадокс, но только парадокс этот связан вовсе не с дурацкими "закупками зерна", а исключительно то ли с вашим легковерием, то ли с вашей же безмоглостью.

Давайте-ка мы раз и навсегда разберёмся с одним из любимейших доводов либеральной пропаганды, а в РФ она тотально либеральна, даже и тогда, когда прикидывается "посконно-патриотической". Итак, что такое "продовольственная независимость" и как обстояло с этим дело в СССР и как обстоит с этим дело в РФ:

Начнём вот с чего - правда ли, что СССР закупал сельхозпродукцию? Да, это правда. Святая правда. В мире нет государства, которое не закупало бы то, чего у него не хватает. Кому-то не хватает риса, кому-то пшеницы, кому-то гречки, кому-то ананасов, а кому-то рябчиков.

Возьмём 1982 год. Год смерти нашего дорогого Леонида Ильича, год, который был вершиной тысячелетней истории России, пиком её могущества, "пиком Победы", пиком, который сегодняшней (ещё раз подчеркну, что либеральной) пропагандой шельмуется, как некий "застой". В 1982 году СССР было закуплено сельхозпродукции (продовольствия в том числе) на сумму 15.5 миллиардов долларов. Кое какая мелочёвка в эти миллиарды не попала, поэтому я эту цифру округлю и округлю не до 16, как некоторые могли бы подумать, а округлю до 20 миллиардов, мне не жалко, пусть будет двадцать. Миллиардиков.

Что именно закупалось на эти миллиарды? Статья номер один в закупках - сахар. Его было закуплено почти на 4 миллиарда долларов. Пшеница на втором месте, а на третьем - кукуруза. На четвёртом месте, если это вам интересно - вино, его было закуплено на почти 620 миллионов долларов, а на месте седьмом - сигареты, которые покупали не иначе затем, чтобы курильщики могли обкуриваться.

Пшеница (она, как правило, закупалась низкосортная), кукуруза и соя (соя в статьях закупок на десятом месте, её набрали на почти 400 миллионов долларов) шли главным образом на корм скоту, это позволяло избегать внешнеполитической зависимости по мясу. Из "мяса" в 1982 году было куплено говяжьих туш на 570 миллионов долларов и в довесок - цыплят мороженных на 325 миллионов.

Но, что либо покупая, государство всегда же и что-то продаёт. Даже и Северная Корея, каким бы удивительным это кое-кому ни показалось. То же самое и с СССР. Он тоже, покупая продовольствие, кое-что из продовольствия же и продавал.

Статья номер один советского с/х экспорта - хлопок. Его в 1982 году было продано на 1.5 миллиарда долларов. Настучав про полтора миллиарда, я тут же припомнил, как пару лет назад мне с пеной у рта кричали про проклятый СССР, который построил в Ташкенте какой-то немыслимой архитектуры кинотеатр при том, что в РСФСР такого кинотеатра не было. Ну, не было и не было. Подумаешь. Зато было 1.5 миллиарда долларов ежегодно, по-моему, за этакие деньжищи можно было не только узбекам кинотеатр хороший построить, но и весь Ташкент после землетрясения восстановить и после этого всё равно с прибылью остаться. Тем более, что землетрясения случаются не каждый день, а вот урожай хлопка бывает каждый год.

Что ещё вывозил СССР? Антисоветчики, ухватитесь там за стул покрепче, а то упадёте ненароком - статья вторая в советском экспорте за 1982 год - пшеница. Хорошая, высокосортная пшеница, продали её на 345 миллионов долларов. А как вам третья статья - сахар? И сахарку продали на 97 миллионов долларов. Тут интересно вот что - главная статья импортных закупок, "сахарная", объяснялась его происхождением, а родом сахар был с Кубы. На Кубе сахара много, а денег мало, вот она и расплачивалась сахаром. Мы ей - нефть и танки, а она нам по бартеру - сахар. Сахар этот, что понятно, съедался, но, оказывается, что съедался он не весь, а кое что ещё умудрялись и перепродавать. За доллары, вестимо. Всего же за 1982 год было экспортировано продовольствия на 2.5 миллиарда долларов.

Итак - купили "жратвы" на (с о-очень большим допущением) 20 миллиардов долларов, а продали на 2.5. Разница (опять же с допущением) - примерно 17 миллиардов долларов. Разницу следовало чем-то покрыть и её покрывали. Чем? Да тем же, чем и сегодня - газом-нефтью. Но не только. Ох, как далеко не только. В 1982 году половина мира летала на советских самолётах. Не военных, а гражданских. Все эти "Ту -" - 104, 134, 154. Все эти "Илы-" - 62-е и 86-е. Все эти "Яки-" и все эти вертолёты тоже, как-то так вышло, что, оставшись без Сикорского, Россия не осталась без вертолётов, представляете? И всё это воздушное хозяйство покупала не только советская "клиентелла", но и те, кто вполне мог купить что-нибудь "боинговское". Всякие там Сирии, Ливии и Югославии с Румыниями. Тот же Китай, бывший в 1982 году на очень длинных ножах с СССР, покупал, тем не менее, советские самолёты, обеспечивая, так сказать, рост чужого им авиапрома. Советского. Русского.

Вернёмся теперь в самое начало, к цитатке, с которой всё и началось, вернёмся к нашему "парадоксу" - "однако СССР закупал зерно в США и Канаде, а Россия - наоборот, его экспортирует."

Экспортирует ли зерно РФ? Да, экспортирует. Это - правда и ничего, кроме правды. В 2007 году, в "славный год" РФ, было вывезено пшеницы на 3.7 миллиарда долларов. В целых десять раз больше, чем выручил в 1982 году за свою советскую пшеницу СССР. Здорово! Здорово? Давайте сперва разберёмся есть ли тут причина для радости. Любое государство вывозит излишки зерна (если они у него есть, конечно), и вывозит оно не просто излишки, а те излишки, которые остаются после того, что скормлено скоту. Сколько смогли - съели сами, сколько смогла съесть скотина - ей скормили, ещё сколько-то там "понадкусывали", и только то, что после этого осталось - вывезли. Государству ведь приходится думать не только о том, что нужно что-то вывезти, но и о том, что нужно что-то ввезти. Государство ведь не только что-то продаёт, но оно ещё и что-то покупает.

Вот и с РФ ровно та же история. Она с/х продукцию продаёт, но она же её и покупает. Вам известно, на какую сумму в 2007 году было закуплено той самой "сельхозки"? Если вы не знаете, я могу вам сказать - закуплено её было на 27.6 миллиарда долларов.

Кроме пшеницы РФ напродавала за 2007 год много всякого другого "съестного" и выручила за проданное примерно 6.5 миллардов долларов. Но, выручив 6.5, на 27.6 позакупились. Что именно покупали? Ну, это дело известное. Статья номер один "российского" импорта это свинина. Свининки купили на почти 1.5 миллиарда долларов. Статья вторая - всё тот же сахар ("всё тот же сон"), на 1.1 миллиарда. Статья третья - говядина. На миллиард. Статья пятая - цыплята. На миллиард. Треть всего американского экспорта куриных "тушек" идёт в РФ. ТРЕТЬ.

Подобьём "бабки"? Ну вот продали в 2007 году "россияне" зерна (что является несомненным поводом для патриотического взлёта духа) на 3.5 миллиарда долларов. А потом на те же 3.5 миллиарда купили мяса. Вроде бы - то на то. Но это только "вроде бы". Зерно ведь продавали по 250 долларов за тонну, а мясо покупали по 2500 долларов за тонну. Это где же таких "россиянских купцов" выращивают? В каком инкубаторе? Не иначе в том, где из таких же яиц вылупляются и нынешние пропагандисты, пишущие невыносимую чепуху про "РФ, экспортирующую зерно в пику позорному СССР".

Но ведь в брежневском СССР народу жило почти 300 миллионов человек, а он закупал продовольствия на (с моим щедрым допущением) 20 миллиардов долларов, нынешняя же РФ, чтобы прокормить вдвое меньшее количество народу, 140 миллионов, вынуждена покупать жратвы на 27 миллиардов. И разница между сельхозимпортом и сельхозэкспортом у вас выходит не 17 миллиардов, а больше 20-ти. И это почитается несомненным достижением "демократии". Дорогие, у вас как с головой?

Ну, и про долгожительство, куда ж нам без него. Вы что, не знаете, что средняя продолжительность жизни в РФ ниже, чем в Гондурасе? Или в Индии? Или в Китае? Или на островах Фиджи? Жизнь ребёнка, родившегося в Перу или на Филиппинах, выйдет лет на пять дольше, чем жизнь сегодняшнего "россиянина". Но не переживайте, есть вещи куда важнее жизни, вы ведь победили "совок", чего же больше? Теперь остаётся только радоваться, ведь когда ещё было сказано - "лучше быть мёртвым, чем красным".

maxpark.com

СССР закупал всё зерно в Канаде

Сейчас, товарищи, я дам вам мега-ссылку. Эта ссылка – все ссылкам ссылка.

FAO

Если пройти по ссылке, то сразу можно узнать ужасную правду. Насчёт неэффективного сельского хозяйства СССР, насчёт прогрессивности фермерского хозяйства, насчёт массового недоедания и вообще насчёт всего. В том числе, сразу понять, что своих продуктов в СССР вообще не было, а закупалось всё строго в Канаде и Аргентине.

Многие спросят, а если всё закупалось там, то что продавалось туда? Навряд ли ведь прогрессивные капиталистические страны снабжали СССР зерном просто из жалости.

Товарищи, продукты закупались в обмен на нефть! Все знают, что Канаде и Аргентине нужно неограниченное количество нефти, которая есть только в СССР, что, собственно, весь социализм и спасало. Поэтому двадцать пять миллионов канадцев скупали всю нефть, добытую двухсот пятидесятью миллионами советских граждан, а в обмен кормили их всех отборным канадским зерном. Правда раскрыта.

Итак.

Пшеница (в тоннах)

(здесь и далее, отсортировано по 1980-му году)

| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |

| USSR | 113552000 | 84886000 | 92500000 | 76650000 | 79757008 | 73748000 | 64960000 | 73200000 | 86573008 | 77331008 | 78826000 |

| United States of America | 48322656 | 58080576 | 64799504 | 75806304 | 75251296 | 65857904 | 70618000 | 65975008 | 56897008 | 57361808 | 49320000 |

| China | 53842395 | 62732521 | 55212839 | 59642710 | 68472314 | 81391570 | 87817368 | 85807133 | 90043693 | 85904702 | 85432957 |

| India | 31749200 | 35507808 | 31830000 | 36312608 | 37451808 | 42793904 | 45476000 | 44068800 | 47051808 | 44322896 | 46169408 |

| France | 20967712 | 19544000 | 23781008 | 23762000 | 25358000 | 24745008 | 32977008 | 28784000 | 26474784 | 27414576 | 29038496 |

| Canada | 21136800 | 17196000 | 19292000 | 24802000 | 26715008 | 26465008 | 21187904 | 24252000 | 31378000 | 25945000 | 15913000 |

| Turkey | 16764000 | 17569008 | 16554000 | 17050000 | 17542000 | 16437000 | 17235008 | 17032000 | 19032000 | 18932000 | 20523008 |

| Germany | 11265143 | 11177128 | 11253864 | 11254906 | 11370906 | 12548219 | 14125965 | 13801524 | 14601295 | 13971181 | 15620731 |

| Pakistan | 8367200 | 9950000 | 10856500 | 11474600 | 11304200 | 12414400 | 10881900 | 11703000 | 13923000 | 12015900 | 12675100 |

| Australia | 18090000 | 16188000 | 10856000 | 16360000 | 8875571 | 22016000 | 18666032 | 15999000 | 16119000 | 12287000 | 13935000 |

| Italy | 9190500 | 8980300 | 9156000 | 8830300 | 8968300 | 8717400 | 10057300 | 8460700 | 9102100 | 9381000 | 7951900 |

| United Kingdom | 6610000 | 7168000 | 8470000 | 8710000 | 10320000 | 10800000 | 14970000 | 12046000 | 13911000 | 11940000 | 11720000 |

| Argentina | 8469400 | 8317800 | 7974700 | 8369600 | 15097700 | 13111400 | 13678600 | 8742800 | 8756500 | 9101200 | 8596900 |

| Romania | 6102000 | 4569000 | 6264000 | 5281000 | 6122000 | 4935000 | 7388000 | 5532000 | 6278000 | 6632000 | 8528000 |

Сразу ведь многое стало понятно. Например, СССР действительно не всегда был мировым лидером по производству пшеницы. С 83-го года его перегонял Китай, а в 1984-м ещё и США вдобавок. Это в момент показывает преимущество фермерского хозяйства.

Смущает, конечно, что в лидеры выбились не США с фермерами, а Китай со своей моделью «двух систем», но это легко объяснить: там же мильярд населения! Поэтому не США. Странности, правда, остаются. В частности, Индия с почти мильярдом почему-то всё равно от СССР и США отстаёт, а США почему-то отстаёт от СССР. Ну ничего, это тоже поправимо.

Видно в том числе и то, что даже если бы Канада с Аргентиной всё своё зерно продали СССР, то и это составляло бы максимум половину от произведённого в нём. А временами даже треть. Однако настоящего демократа такое, конечно, не убедит.

Однако посмотрим ещё дальше. Быть может, в других каких-то областях означенные страны показывали СССР, кто главный по сельскому хозяйству?

Картошка

| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |

| USSR | 86124000 | 90956000 | 67023008 | 72139008 | 78185008 | 82908000 | 85515008 | 73009008 | 87186000 | 75908000 | 62705008 |

| Poland | 46647888 | 49571920 | 26390544 | 42561648 | 31950640 | 34472976 | 37437056 | 36546144 | 39037408 | 36252208 | 34706528 |

| China | 28584813 | 25649852 | 25896072 | 24698093 | 25729955 | 27811795 | 28230096 | 26792976 | 25041164 | 26721382 | 31662590 |

| Germany | 21286928 | 22448112 | 17146192 | 18799392 | 16704081 | 13361138 | 19957088 | 21053840 | 18124016 | 19581920 | 19518368 |

| United States of America | 16615640 | 15533100 | 13785000 | 15450000 | 16108500 | 15137600 | 16422000 | 18443008 | 16408000 | 17659200 | 16167800 |

| India | 8135400 | 10133000 | 8326600 | 9670000 | 9911800 | 9956000 | 12151800 | 12570600 | 10422800 | 12740300 | 14046000 |

| United Kingdom | 7331000 | 6485000 | 7105000 | 6214000 | 6875000 | 5885000 | 7398000 | 6892000 | 6412000 | 6760000 | 6899000 |

| France | 7466600 | 7148000 | 6617800 | 6438700 | 6797000 | 5731000 | 6964000 | 7787000 | 7149000 | 7500000 | 6775000 |

| Netherlands | 6230724 | 6276837 | 6266641 | 6444723 | 6218623 | 5411578 | 6673036 | 7149605 | 6856615 | 7477528 | 6742496 |

| Spain | 5364300 | 5637400 | 5737400 | 5470000 | 5221800 | 5162900 | 5980676 | 5926973 | 5124509 | 5552000 | 4529700 |

| Romania | 4465400 | 4562137 | 3942300 | 4447353 | 5005608 | 6209345 | 6391000 | 6631200 | 5186600 | 4141500 | 3621000 |

| Japan | 3316200 | 3381300 | 3420700 | 3095200 | 3774800 | 3565600 | 3707400 | 3727000 | 4073000 | 3955100 | 3763000 |

| Turkey | 2750000 | 2870000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3050000 | 3200000 | 4100000 | 4000000 | 4300000 | 4350000 |

| Italy | 2843100 | 3020200 | 2923200 | 2879100 | 2571900 | 2502400 | 2449500 | 2397000 | 2550900 | 2453800 | 2341900 |

| Czechoslovakia | 3995105 | 3724711 | 2694566 | 3743320 | 3607586 | 3176860 | 3977927 | 3449942 | 3512322 | 3072268 | 3658674 |

| Canada | 2513300 | 2752400 | 2477507 | 2646848 | 2780880 | 2556084 | 2793270 | 2993790 | 2761291 | 3032810 | 2721640 |

| Yugoslav SFR | 2501000 | 2724000 | 2440000 | 2774000 | 2636000 | 2580000 | 2457531 | 2413171 | 2651588 | 2210000 | 1935333 |

| Brazil | 2013882 | 2154173 | 1939537 | 1912169 | 2154775 | 1826579 | 2171133 | 1946659 | 1831817 | 2342018 | 2294912 |

| Colombia | 1995600 | 1966100 | 1726700 | 2100400 | 2149000 | 2186700 | 2462960 | 1910360 | 2091050 | 2242605 | 2519800 |

Это, граждане, какой-то беспредел. Мало того, что социалистический СССР производил картошки в шесть раз больше наиболее прогрессивной страны, так ещё и какая-то вшивая Польша умудрялась обгонять её в два-три раза. Если, граждане, так пойдёт дальше, то впору порекомендовать Штатам срочно отменить весь их капитализм и спросить Польшу, как правильно выращивать сей американский корнеплод.

Канада, кстати, по картошке в суровых минусах. Вместе с Аргентиной.

Но хоть что-то ведь должно реабилитировать честь капиталистического сельского хозяйства! Кукуруза?

Кукуруза

| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |

| United States of America | 184613008 | 201383008 | 168647008 | 206222000 | 209180000 | 106030000 | 194880000 | 225453008 | 208943008 | 181142000 | 125194000 |

| China | 56057169 | 60138515 | 62715141 | 59306226 | 60678419 | 68405449 | 73650192 | 64102307 | 71177305 | 79601782 | 77723756 |

| Brazil | 13569401 | 16306380 | 20372080 | 21116912 | 21842480 | 18731216 | 21164144 | 22018176 | 20541230 | 26786650 | 24749550 |

| Mexico | 10930077 | 8457899 | 12374400 | 13988074 | 10119665 | 13188000 | 12788809 | 14103454 | 11909708 | 11606945 | 10592291 |

| South Africa | 10205000 | 8475000 | 11040000 | 14872000 | 8781000 | 4399000 | 4797000 | 8444000 | 8600000 | 7890000 | 7670000 |

| Romania | 9671200 | 11768100 | 10563300 | 8321500 | 10550000 | 10296000 | 9891000 | 11903200 | 10900900 | 7526900 | 7182200 |

| USSR | 9000000 | 8374000 | 9454000 | 9418000 | 14720000 | 13293000 | 13573000 | 14406000 | 12479000 | 14808000 | 16030000 |

| France | 9531000 | 10413000 | 9323400 | 9145800 | 10400200 | 10525000 | 10493000 | 12409000 | 11641000 | 12470000 | 14698600 |

| Yugoslav SFR | 7585000 | 10084000 | 9317000 | 9807000 | 11137000 | 10719000 | 11312314 | 9900895 | 12526000 | 8863000 | 7699996 |

| India | 6199000 | 5602900 | 6957000 | 6897100 | 6548500 | 7922000 | 8441800 | 6643700 | 7592800 | 5721300 | 8228700 |

| Hungary | 6654642 | 7395819 | 6673203 | 6997639 | 7959152 | 6425808 | 6685685 | 6817517 | 7260623 | 7233963 | 6256005 |

| Argentina | 9700000 | 8700000 | 6400000 | 12900000 | 9600000 | 9000000 | 9500000 | 11900000 | 12100000 | 9250000 | 9200000 |

| Italy | 6162000 | 6197400 | 6376700 | 7196700 | 6792700 | 6698900 | 6672200 | 6356600 | 6401100 | 5763700 | 6288800 |

| Canada | 4479500 | 5276100 | 5753200 | 6682600 | 6522300 | 5931000 | 6777500 | 6969900 | 5911500 | 7014800 | 5369200 |

Прямо от сердца отлегло. Кукурузы, слава богу, США выращивали раз эдак в двадцать больше. Правда, и тут несколько мешает Китай. И появляются некоторые опасения поводу специализации государств. А ну как разные страны выращивают разные культуры и поэтому нельзя по отставанию в одной из них вывести отставание во всём?

Давайте тогда, быть может, сумму посмотрим. По всем зерновым сразу?

Все зерновые

| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |

| China | 273038111 | 292727512 | 280287443 | 286450032 | 315364042 | 345626497 | 365937327 | 339877374 | 352084656 | 359240678 | 351824298 |

| United States of America | 276783122 | 302868960 | 270134502 | 331241798 | 333103755 | 207657604 | 314749500 | 347118216 | 315331216 | 280494047 | 206528100 |

| USSR | 213687000 | 163002008 | 170359000 | 143726000 | 169356016 | 172715000 | 152897008 | 169700000 | 187001008 | 185021008 | 172201016 |

| India | 142964696 | 126470304 | 140490600 | 147583816 | 136101404 | 166781704 | 164477600 | 165682196 | 164955216 | 156114500 | 183867008 |

| France | 45454526 | 44266904 | 48024778 | 45941700 | 48668500 | 46397398 | 58144290 | 55684180 | 50373694 | 52939096 | 56071405 |

| Canada | 41895782 | 35955000 | 41364700 | 50862200 | 53333208 | 47447208 | 42793504 | 48239300 | 56964700 | 51635200 | 35494200 |

| Indonesia | 29800800 | 29888191 | 33642843 | 37283478 | 36818521 | 40389883 | 43424273 | 43362447 | 45647142 | 45233872 | 48328093 |

| Brazil | 24033646 | 27147322 | 33217492 | 32050567 | 33838263 | 29197566 | 32711289 | 36011139 | 37298400 | 44148398 | 42905037 |

| Germany | 33762346 | 31729504 | 32712941 | 31688884 | 34645710 | 33077787 | 37838589 | 37555294 | 37257105 | 35061112 | 36931897 |

| Turkey | 24363200 | 25750608 | 24418700 | 25526400 | 26558000 | 24491750 | 26314243 | 26493152 | 29358150 | 29282150 | 30893702 |

| Bangladesh | 19984399 | 19658591 | 21698327 | 21591389 | 22339648 | 22990185 | 23256274 | 24134965 | 24266331 | 24304321 | 24449929 |

| Mexico | 18897475 | 15653065 | 20893795 | 24626699 | 20255804 | 22683290 | 23638064 | 27403386 | 22707567 | 23695709 | 21112354 |

| Thailand | 20484617 | 18828814 | 20612202 | 21506464 | 20127738 | 23439992 | 24517269 | 25614834 | 23401196 | 21413971 | 26167204 |

| United Kingdom | 17262000 | 17416895 | 19472785 | 19629000 | 21919000 | 21305600 | 26614000 | 22486000 | 24509000 | 21698000 | 21063000 |

Положение начинает проясняться. По сумме зерновых СССР на третьем месте, на первом же – то Китай, то США. США обгоняет СССР, благодаря производству кукурузы. Не пшеницы, как многие думают. У кукурузы же есть одна особенность в сравнении с пшеницей. Она идёт не зёрнами, а початками (или даже вместе со стебялми). Соответственно, этот самый тоннаж, больший в двадцать раз – не такой уж существенный разрыв. Хотя, надо отметить, скот ест кукурузу целиком, поэтому для животноводства кукуруза – хорошее подспорье.

Для интереса, взглянем, как обстоит дело с зерновыми, за вычетом кукурузы.

Все зерновые без кукурузы

| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |

| China | 216980942 | 232588997 | 217572302 | 227143806 | 254685623 | 277221048 | 292287135 | 275775067 | 280907351 | 279638896 | 274100542 |

| USSR | 204687000 | 154628008 | 160905000 | 134308000 | 154636016 | 159422000 | 139324008 | 155294000 | 174522008 | 170213008 | 156171016 |

| India | 136765696 | 120867404 | 133533600 | 140686716 | 129552904 | 158859704 | 156035800 | 159038496 | 157362416 | 150393200 | 175638308 |

| United States of America | 92170114 | 101485952 | 101487494 | 125019798 | 123923755 | 101627604 | 119869500 | 121665208 | 106388208 | 99352047 | 81334100 |

| France | 35923526 | 33853904 | 38701378 | 36795900 | 38268300 | 35872398 | 47651290 | 43275180 | 38732694 | 40469096 | 41372805 |

| Canada | 37416282 | 30678900 | 35611500 | 44179600 | 46810908 | 41516208 | 36016004 | 41269400 | 51053200 | 44620400 | 30125000 |

| Germany | 33142930 | 30983023 | 32037134 | 30853524 | 33590439 | 32143934 | 36812164 | 36350742 | 35953354 | 33843849 | 35394487 |

| Indonesia | 25771600 | 26282656 | 29651904 | 32774176 | 33583696 | 35303008 | 38136448 | 39032944 | 39726768 | 40078192 | 41676176 |

| Turkey | 23063200 | 24400608 | 23178700 | 24326400 | 25198000 | 23011750 | 24814243 | 24593152 | 27058150 | 26882150 | 28893702 |

| Bangladesh | 19982629 | 19657135 | 21696950 | 21590045 | 22338475 | 22989222 | 23255349 | 24131695 | 24263411 | 24301387 | 24446857 |

| United Kingdom | 17260000 | 17416000 | 19472000 | 19629000 | 21919000 | 21305600 | 26614000 | 22486000 | 24509000 | 21698000 | 21063000 |

| Poland | 21417243 | 17159338 | 18278270 | 19655306 | 21098595 | 22034987 | 24335069 | 23672887 | 24922863 | 25914347 | 24299914 |

| Thailand | 17694042 | 15965613 | 17614320 | 18057926 | 17125434 | 19887601 | 20291697 | 20680716 | 19092428 | 18633109 | 21492041 |

| Spain | 14370367 | 11673155 | 16352039 | 9419478 | 10817818 | 11955134 | 18503373 | 17558226 | 13096023 | 17139998 | 20256792 |

| Australia | 25144375 | 23175060 | 16251409 | 23530876 | 13974168 | 30929837 | 28363961 | 24650764 | 23724074 | 19693200 | 21682776 |

| Pakistan | 13965606 | 15429400 | 16103200 | 17291650 | 17070550 | 18087250 | 16508300 | 16690000 | 19754900 | 17301200 | 18036200 |

| Myanmar | 10693039 | 10578899 | 13514283 | 14365005 | 14599687 | 14714580 | 14656869 | 14767864 | 14576418 | 13996622 | 13454262 |

| Japan | 16476170 | 15933870 | 13188208 | 13821080 | 13998283 | 14058894 | 16010814 | 15854463 | 15804100 | 14525600 | 13866000 |

| Brazil | 10464245 | 10840942 | 12845412 | 10933655 | 11995783 | 10466350 | 11547145 | 13992963 | 16757170 | 17361748 | 18155487 |

Вот так вот нетривиально дело обстоит. Как ни поверни, а СССР в тройку лидеров всё равно входит. По отдельным зерновым – на первом месте, по совокупности – на третьем, за вычетом кукурузы на втором. Налицо недостатки плановой экономики. Хотелось бы ведь, чтобы всегда и во всём первое место было.

При этом прогрессивные европейские страны почему-то демонстрируют успехи, пропорциональные численности населения к населению СССР. Временами даже меньшие. Не смотря на свои выгодные климатические условия. Как такое выходит? Загадка.

Но, быть может, Европа отыграется на мясе?

Мясо всего подряд

| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |

| United States of America | 23497031 | 23637355 | 24455197 | 24883149 | 24222123 | 25151146 | 25417452 | 25834359 | 26283504 | 26844304 | 27808250 |

| USSR | 15501000 | 15494500 | 15072300 | 15199300 | 15372400 | 16450000 | 16969200 | 17131200 | 18034600 | 18884000 | 19733000 |

| China | 11094226 | 13348363 | 14787118 | 15442530 | 16439389 | 17084133 | 18583605 | 20938094 | 22894032 | 24063446 | 26706763 |

| Germany | 6599398 | 6792608 | 6959693 | 7021430 | 6791300 | 6876682 | 7097474 | 7233866 | 7445562 | 7501811 | 7329276 |

| France | 5012185 | 5351415 | 5448100 | 5467753 | 5374900 | 5419900 | 5567600 | 5477643 | 5411840 | 5611280 | 5627504 |

| Brazil | 4393097 | 4768180 | 5316689 | 5585967 | 5626493 | 5831344 | 5676550 | 5898738 | 6197736 | 6848814 | 7266223 |

| Argentina | 3901440 | 3802771 | 3602658 | 3703744 | 3334372 | 3231721 | 3329409 | 3600135 | 3796358 | 3399690 | 3266021 |

| Italy | 3239891 | 3434199 | 3566637 | 3549507 | 3575399 | 3732998 | 3750183 | 3725976 | 3695218 | 3797060 | 3854831 |

| United Kingdom | 2874863 | 2975655 | 3069801 | 2983015 | 3006144 | 3133180 | 3211144 | 3338624 | 3287562 | 3418357 | 3344925 |

| Japan | 2721569 | 2946844 | 3046073 | 3013764 | 3117073 | 3189235 | 3279860 | 3460969 | 3507399 | 3585668 | 3600709 |

| Poland | 2901700 | 2989800 | 2892800 | 2350974 | 2373800 | 2286700 | 2308800 | 2557400 | 2868200 | 2857100 | 2923400 |

| Australia | 3151246 | 2987617 | 2660450 | 2607898 | 2627408 | 2655892 | 2389770 | 2465285 | 2626050 | 2805466 | 2890281 |

| Spain | 2223309 | 2347538 | 2643842 | 2810960 | 2902310 | 2879172 | 2923851 | 2915580 | 2908227 | 3060669 | 3334764 |

| India | 2423399 | 2522632 | 2626811 | 2710295 | 2950679 | 2983757 | 3032902 | 3155519 | 3217239 | 3341990 | 3460071 |

| Canada | 2308202 | 2398638 | 2556403 | 2585861 | 2590517 | 2620003 | 2627137 | 2758909 | 2780283 | 2794663 | 2858264 |

| Mexico | 2298544 | 2333162 | 2540141 | 2732638 | 2847589 | 3068384 | 3040303 | 2952083 | 3059534 | 3033443 | 2941034 |

| Netherlands | 1758079 | 1852937 | 1900684 | 2025243 | 2032195 | 2075106 | 2213312 | 2323799 | 2400500 | 2484150 | 2581200 |

| Romania | 1543140 | 1715730 | 1599035 | 1597700 | 1493100 | 1502000 | 1622560 | 1619800 | 1597040 | 1644420 | 1534000 |

| Hungary | 1348900 | 1377000 | 1447700 | 1449700 | 1543000 | 1613300 | 1692100 | 1591300 | 1582700 | 1659300 | 1639700 |

И тут не склалось. США, конечно, в два-полтора раза по мясу круче, однако у остальных всё по-прежнему пропорционально численности населения.

Отсюда становится ясно, почему СССР всё время мечтал обогнать США – больше уже некого было обгонять. Что, конечно, говорит о непрогрессивности социализма.

Наконец, выясним, почему с мясом вышло так. Были ли США лидерами по всем «мясным» параметрам.

Мясо 1985-го года

| США | СССР | |

| Крупный рогатый скот | 10996000 | 7370000 |

| Курица | 6407000 | 2816000 |

| Утятина | 44159 | 0 |

| Козлятина | 0 | 27000 |

| Фазанятина | 200000 | 0 |

| Лошедятина | 32000 | 0 |

| Не понял, чего за мясо | 0 | 162800 |

| Свинятина | 6715400 | 5853000 |

| Крольчатина | 0 | 102400 |

| Баранина | 162000 | 800000 |

| Мясо индейцев | 1277800 | 0 |

По основным видам мяса в США было всё несколько пипцатее, чем в СССР. Странно, правда, что в СССР странным образом отсутствует утятина – её сто пудов производили. Ну и оленины почему-то в статистике нет. Однако по скоту и особенно курице, было куда расти СССР-у. При этом, отрыв не так, чтобы фатальный.

Под конец оглашу выводы. Во-первых, из статистики очевидно, что вся статистика подделана. Ну никак СССР не может входить в тройку сельскохозяйственных лидеров. И особенно не может он занимать по ряду продуктов первое место в мире. Ведь все знают: в СССР пустые полки, жрать нечего, люди годами мяса не видят и так далее.

Во-вторых, конечно, в СССР учитывалось не только мясо, но и все кости, не только зерно, а вся солома, грязь и потерянные запчасти тракторов. Тогда как США и Европа в своей статистике были кристально честны. Даже когда эта статистика использовалась в пропаганде.

Наконец, СССР постоянно ввозил продукты. Европейские страны тоже, однако в СССР у власти были большевики, которые плохие. Поэтому если они ввозили продукты, то это – плохо. Значит, сами нужды населения удовлетворить не могли. И когда вывозили – тоже плохо. Значит, народ голодал, а они всё равно вывозили.

Не стоит забывать и о ста миллиардах замученных советской властью. Против такого никакие продукты не помогут. И об отсутствии свободы. И вообще!

lex-kravetski.livejournal.com

Экспорт зерна из СССР в 1930-х годах — Documentation

Материал из Documentation.

Экспорт зерна из СССР в 1930-х годах — одна из статей советского продовольственного экспорта в 1930-х годах.

С 1930 года СССР стал проводить политику возвращения утерянного в результате революции статуса царской России как главного экспортёра зерна в европейские страны. Сталинским руководством ставилась цель оттеснить с зернового рынка Европы доминировавшие там США, Австралию и Канаду. Для этого необходимо было получить на выгодных условиях экспортные квоты по пшенице в размерах зернового экспорта дореволюционной России: не менее 5 млн тонн в год. И СССР идёт по этому пути, заключая с европейскими странами соответствующие контракты. Такая линия была оптимальна с точки зрения имевшихся у СССР возможностей получения валюты для нужд индустриализации, но требовала форсированного сбора и своевременного вывоза за границу огромных объёмов зерна. В краткие сроки получить его можно было, лишь используя ресурсы создаваемого для этой цели колхозно-совхозного строя. В противном случае СССР ожидало невыполнение экспортных контрактов и, как следствие, — срыв плана индустриализации.[1]

24 августа 1930 года И. В. Сталин писал об этом В. М. Молотову: «Надо бы поднять (теперь же) норму ежедневного вывоза до 3-4 мил[лионов] пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных (Автозавод, Челябзавод и пр.) заводов. Найдутся мудрецы, которые предложат подождать с вывозом, пока цены на хлеб на междун[ародном] рынке не подымутся до „высшей точки“. Таких мудрецов немало в Наркомторге. Этих мудрецов надо гнать в шею, ибо они тянут нас в капкан. Чтобы ждать, надо иметь валютн[ые] резервы. А у нас их нет. Чтобы ждать, надо иметь обеспеченные позиции на междун[ародном] хлебн[ом] рынке. А у нас нет уже там давно никаких позиций, — мы их только завоевываем теперь, пользуясь специфически благоприятными для нас условиями, создавшимися в данный момент. Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба».[2]

В 1930—1931 годах было экспортировано по 5 млн тонн зерна в год, однако с 1932 года экспорт стал сокращаться и с тех пор не поднимался выше 2,1 млн тонн в год.

Всего за 1930-е годы из СССР было экспортировано 19,5 млн тонн зерна:[3]

- 1930 год — 4,76 млн тонн[4]

- 1931 год — 5,06 млн тонн[5]

- 1932 год — 1,73 млн тонн[6]

- 1933 год — 1,68 млн тонн[7]

- 1934 год — 769 тыс. тонн[8]

- 1935 год — 1,52 млн тонн[9]

- 1936 год — 321 тыс. тонн[10]

- 1937 год — 1,28 млн тонн[11]

- 1938 год — 2,05 млн тонн[12]

- 1939 год — 277 тыс. тонн[13]

Львиная доля советского зерна, вывезенного в 1930 году (70 %), пришлась на два региона СССР — УССР и Северо-Кавказский край, а остальная — на Нижнюю Волгу и ЦЧО. Аналогичная ситуация повторилась и в 1931 году. Постановлением СТО СССР от 17 августа 1931 года задания по зерновому экспорту были распределены следующим образом: Украина — 1350 тыс. тонн, Северный Кавказ — 1100 тыс. тонн, Нижняя Волга — 830 тыс. тонн, Средняя Волга — 300 тыс. тонн.[14]

[править] Объёмы экспорта

По приведённым в письме наркома снабжения СССР А. И. Микояна Сталину от 20 апреля 1931 года данным, из первого колхозного урожая 1930 года было экспортировано в Европу 5,6 млн тонн зерна.[15]

Всего за 1930—1933 годы из СССР в Европу было вывезено не менее 10 млн тонн зерна.[16]

В апреле 1933 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б) экспорт зерна из СССР был приостановлен.[17]

Сталин писал в письме 6 августа 1930 года: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут».[18]

- ↑ Документы российских архивов о голоде 1932—1933 гг. в СССР // «Отечественные архивы» № 2 (2009 г.)

- ↑ Документы российских архивов о голоде 1932—1933 гг. в СССР // «Отечественные архивы» № 2 (2009 г.)

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. (Статистический обзор). Часть I // Внешторгиздат, Москва. 1960; Оглавление книги

- ↑ Документы российских архивов о голоде 1932—1933 гг. в СССР // «Отечественные архивы» № 2 (2009 г.)

- ↑ Документы российских архивов о голоде 1932—1933 гг. в СССР // «Отечественные архивы» № 2 (2009 г.)

- ↑ Документы российских архивов о голоде 1932—1933 гг. в СССР // «Отечественные архивы» № 2 (2009 г.)

- ↑ Документы российских архивов о голоде 1932—1933 гг. в СССР // «Отечественные архивы» № 2 (2009 г.)

- ↑ Документы российских архивов о голоде 1932—1933 гг. в СССР // «Отечественные архивы» № 2 (2009 г.)

newsruss.ru

Когда СССР закупал зерно за границей

До революции Российская империя была крупнейшим в Европе экспортёром зерна. Во время голода 1921-1922 годов, вызванного гражданской войной и разрухой, советское руководство предприняло первые закупки зерна за границей. Платить приходилось золотом.

Во многом, ради этого (точнее, под этим предлогом) в 1922 году была проведена кампания по изъятию церковных ценностей.

Более-менее ликвидировав голод, советские руководители стали налаживать хлебный экспорт. В годы коллективизации, несмотря на массовый голод, объёмы экспорта зерна из СССР даже увеличились (что и стало одной из причин голода), так как Сталину требовалось больше денег на проведение индустриализации (для этого, собственно, и проводилась коллективизация).

За средства, вырученные от продажи хлеба за границу, там же, за границею, закупалось техническое оборудование для новых фабрик и заводов.

В годы Великой Отечественной войны СССР потерял огромное количество посевных площадей. Территории, к концу 1942 года оккупированные Германией и её союзниками, до войны давали 38% советского производства зерновых. Поэтому одной из важнейших статей поставок США и стран Британского Содружества в СССР стало продовольствие.

Наряду с зерном и мукой СССР получал в больших количествах тушёнку, масло, сою и другие продукты. Особенно значительную роль эти поставки играли в 1943-1945 годов, когда последние довоенные запасы были съедены, а обрабатывать земли на освобождённых территориях было нечем и некем.

По состоянию на 1 января 1945 года из США в СССР по ленд-лизу было поставлено: муки (кукурузной, пшеничной и ржаной) – 510,7 тыс тонн, пшеницы зерновой – 49,5 тыс тонн, риса – 52,6 тыс тонн, овса – 8 тыс тонн, ячменя – 5,3 тыс тонн.

Хлеб шёл не только из США, но и из других союзных стран. Так, Канада поставила в СССР 182 тыс тонны пшеницы. Всего за весь период действия соглашений по ленд-лизу до осени 1945 года в СССР было поставлено 1 млн 44 тыс тонн зерна и муки различных хлебных злаков.

Общий объём продовольственных поставок в СССР за время Великой Отечественной войны оценивается минимум в 3,9 млн тонн. Кроме того, союзники по антифашистской коалиции поставили в СССР 34 тыс. тонн различных семян, сыгравших важную роль в восстановлении советского сельского хозяйства после войны.

Было бы, возможно, не совсем правильно называть поставки продуктов питания в рамках ленд-лиза «закупками», «импортом». Дело в том, что всё съеденное рассматривалось наравне с израсходованными в боях поставленными боеприпасами и потерянным там же ленд-лизовским вооружением. То есть оно никакой оплате не подлежало и в долги по ленд-лизу не зачитывалось.

После войны СССР не мог сразу прокормить своё население. Ещё в Ялте Сталин договорился с Рузвельтом о предоставлении Соединёнными Штатами Советскому Союзу кредита на сумму 10 млрд долларов для закупки продовольствия.

Пришедший на смену Рузвельту неприязненно настроенный к СССР Трумен сократил размеры кредита в 10 раз, и 15 октября 1945 года соглашение о предоставлении СССР кредита на сумму 1 млрд долларов было подписано.

В 1947 году США приостановили действие соглашения из-за ухудшившихся отношений с СССР. За время его действия СССР успел получить товаров на сумму 240 млн долларов.

Для осуществления своих внешнеполитических целей Сталин в 1946 году возобновил экспорт зерна из СССР. Он осуществлялся не только в восточноевропейские страны «народной демократии» и Китай, но и в страны Западной Европы, в Индию и даже в Бразилию.

Экспорт советского зерна ежегодно рос и составил в 1952 году 4,5 млн тонн. Зерно было главной статьёй советского экспорта – 21,4% в 1946 году, 12,1% в 1950-м в стоимостном выражении. После смерти Сталина экспорт зерна все 50-е годы поддерживался на уровне 8% от общей стоимости всего экспорта из СССР. При этом происходила переориентация экспорта на соцстраны.

Во многом для того, чтобы не снижать экспорт зерна, послесталинское руководство СССР во главе с Маленковым и Хрущёвым в 1954 году предприняло кампанию по освоению «целинных и залежных земель» на севере Казахстана и юге Западной Сибири.

Спустя девять лет, в 1963 году, она обернулась крахом. Экстенсивное земледелие в условиях засушливой степи быстро привело к деградации тонкого плодородного слоя почвы, неурожаю, гибели посевных площадей и развитию «чёрных бурь» (совершенно такое же явление имело место на Дальнем Западе США ещё в конце XIX века – там его прозвали «пыльным котлом»).

СССР снова встал перед угрозой голода. Кроме того, по подписанным ранее соглашениям, СССР должен был продолжать поставки зерна своим союзникам. В этих условиях руководство КПСС было вынуждено пойти на закупки зерна у своего противника – США.

В 1963 году СССР закупил у США 10,4 млн. тонн и 2,1 млн. тонн муки. Часть закупок не расходовалась на внутреннее потребление, а вынужденно пошла на реэкспорт. Острота кризиса временно была снята, и в 1964 году экспорт зерна из СССР снова превысил его импорт. Но в 1965 году, уже при Брежневе, повторилась прежняя ситуация. Из нового кризиса вышли закупкой ещё 9 млн. тонн зерна, и снова восстановился привычный баланс.

Хронической зависимость СССР от импорта продовольствия стала с 1972 года. В том году из СССР был экспортирован всего 1 млн тонн зерна, а импортировано – 23 млн тонн. Особенно переломными стали в этом отношении 1975 и 1979 годах, когда хлебный экспорт упал практически до нуля, в то же время было закуплено соответственно 27 млн. (по другим данным – 22 млн.) и 31 млн тонн зерна.

В 1980 году импорт составил, в валовом выражении, 43 млн тонн. И, наконец, самым «чёрным» выдался 1985 год, когда пришлось закупить 47 млн (45,6 млн. по другим данным) тонн зерна. Во многом, именно такая сильная продовольственная зависимость СССР стала одним из побудительных мотивов советского руководства к объявлению политики Перестройки.

Следует при этом отметить, что и в более ранние, например, 1950-е годы, когда СССР преимущественно экспортировал зерно, существовал и его стабильный импорт в размере 1-2 млн тонн в год. Это были закупки высококачественных сортов пшеницы, которые не выращивались в СССР, в том числе закупки сортовых семян для последующего разведения в СССР. Таким образом, можно утверждать, что СССР всегда, за исключением коротких периодов, закупал зерно за границей.

Читайте также:

cyrillitsa.ru